Prescription et surveillance des classes de médicaments les plus courantes chez l'adulte et chez l'enfant - Anti-inflammatoires non stéroïdiens et corticoïdes

![]() Ce chapitre ne traite que de la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des corticoïdes ; la prescription des antalgiques non opioïdes et opioïdes est traitée en détail dans l’item 135 (cf. chapitre 10).

Ce chapitre ne traite que de la prescription des anti-inflammatoires non stéroïdiens et des corticoïdes ; la prescription des antalgiques non opioïdes et opioïdes est traitée en détail dans l’item 135 (cf. chapitre 10).

Les anti-inflammatoires stéroïdiens ou (gluco)corticoïdes sont des dérivés synthétiques des hormones naturelles, cortisol et cortisone, dont ils se distinguent par un pouvoir anti-inflammatoire plus marqué et, à l’inverse, un moindre effet minéralocorticoïde (tableau 29.1).

Tableau 29.1 : ![]() Caractéristiques pharmacologiques des principaux corticoïdes destinés à la voie orale.

Caractéristiques pharmacologiques des principaux corticoïdes destinés à la voie orale.

| Nature | Modalités | EAI | EMC | Demi-vie | Équivalence de dose |

|---|---|---|---|---|---|

| Cortisol* | Per os, IV | 1 | 1 | 8–12 h | 20 mg |

| Prednisone | Per os | 4 | 0,8 | 18–36 h | 5 mg** |

| Prednisolone | Per os | 4 | 0,8 | 18–36 h | 5 mg |

| Méthylprednisolone | Per os, IV, IM | 5 | 0,5 | 18–36 h | 4 mg |

| Triamcinolone | IM | 5 | 0 | 36–54 h | 4 mg |

| Bétaméthasone | Per os, IV, IM | 25–30 | 0 | 36–54 h | 0,75 mg |

| Dexaméthasone | Per os, IV, IM | 25–30 | 0 | 36–54 h | 0,75 mg |

EAI : effet anti-inflammatoire ; EMC : effet minéralocorticoïde ; IV : intraveineux ; IM : intramusculaire.

* Hormone naturelle (référence).

* Pour l'équivalence de dose, la prednisone sert de référence.

Action anti-inflammatoire

L’activité anti-inflammatoire des corticoïdes s’exerce sur les différentes phases de la réaction inflammatoire et se manifeste dès les faibles doses. L’importance de cette propriété varie selon le dérivé, parallèlement à la durée de l’effet freinateur de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien ou de la demi-vie biologique (cf. tableau 29.1). En l’absence d’un processus inflammatoire, les corticoïdes (contrairement aux AINS) n’ont pas d’effet antalgique.

Action antiallergique et immunosuppressive

Ces deux propriétés requièrent habituellement des posologies plus élevées que celles nécessaires à l’activité purement anti-inflammatoire.

La corticothérapie générale fait essentiellement appel à la voie orale, qui assure le plus souvent une bonne biodisponibilité du médicament.

Les solutions d’esters hydrosolubles sont destinées à l’administration parentérale et les suspensions microcristallines aux injections locales (infiltrations) qui s’accompagnent toujours d’un passage systémique du corticoïde.

La corticothérapie systémique bénéficie d’une autorisation de mise sur le marché (AMM), en rhumatologie, dans les indications suivantes :

Les principales indications des infiltrations de corticoïdes sont les suivantes :

Il faut utiliser les corticoïdes à la plus petite dose possible pendant le moins longtemps possible.

Il vise à rechercher des affections susceptibles de se décompenser sous corticoïdes ou des facteurs prédisposant à leurs complications.

Recherche de contre-indications

Il n’existe pas d’interdit absolu à l’emploi des corticoïdes s’ils sont indispensables.

Mais, dans certains cas, le recours aux corticoïdes ne se conçoit qu’après une évaluation soigneuse du rapport bénéfice-risque. Une infection patente (en particulier l’herpès, le zona oculaire, la varicelle, l’anguillulose, la tuberculose, les mycoses, la trypanosomiase, la toxoplasmose et les hépatites virales aiguës) est en principe une contre-indication au moins transitoire à la corticothérapie, le temps que l’infection soit maîtrisée par un traitement approprié. Si l’indication des corticoïdes prime, on peut aussi être amené à traiter concomitamment une poussée hypertensive, un ulcère gastroduodénal, un diabète déséquilibré, etc.

De même, la corticothérapie est compatible avec la grossesse puisqu’elle n’est pas tératogène. Elle expose au risque de retard de croissance intra-utérin et augmente le risque de diabète gestationnel.

Bilan préthérapeutique

Un bilan préthérapeutique est proposé (tableau 29.2). Il est rare que celui-ci soit réalisé avant toute corticothérapie mais il doit être réalisé le plus précocement possible, en cas de corticothérapie prolongée.

Tableau 29.2 : ![]() Bilan préalable à une corticothérapie prolongée.

Bilan préalable à une corticothérapie prolongée.

| Examens clinique et complémentaires | Biologie |

|---|---|

| – Recherche d’un diabète, d’une maladie psychiatrique, d’une HTA, d’un ulcère gastroduodénal évolutif – Recherche de foyers infectieux récents ou en cours de traitement (ORL, urinaire, etc.) – Poids, IMC, PA – Radiographie pulmonaire – Ostéodensitométrie |

– Hémogramme – Ionogramme sanguin – Glycémie à jeun – Bilan phosphocalcique, 25(OH)-vitamine D – Bilan lipidique – Examen parasitologique des selles (séjour récent ou patient originaire d'une région tropicale) |

On opte généralement pour la prednisone (bon compromis entre activité anti-inflammatoire, amplitude de la dépression hypothalamo-hypophysaire et de la rétention hydrosodée, absorption digestive plus constante et régulière que le sel de prednisolone).

La posologie initiale de la corticothérapie orale dépend de l’indication et de la sévérité de la pathologie motivant la prescription.

Prescription de courte durée

La dose initiale dépend de la pathologie traitée avec une dose rapidement décroissante pour un arrêt au bout de quelques jours.

Prescription au long cours

La posologie peut être très variable en fonction de l’indication et de sa sévérité. Il est communément admis de prescrire la corticothérapie le matin pour réduire son impact sur l’axe corticosurrénalien. La dose initiale est souvent plus élevée puis diminuée progressivement.

Bolus intraveineux

Les bolus cortisoniques sont réservés à des pathologies sévères ou en poussée. Les effets indésirables sont généralement mineurs (flush, état d’excitation, troubles du sommeil, augmentation de la glycémie) mais il existe exceptionnellement des complications sévères, essentiellement cardiovasculaires, étroitement liées au terrain sous-jacent.

Injections locales de corticoïdes (infiltrations)

Modalités pratiques

La pratique des injections locales de corticoïdes suppose le respect de certaines règles :

Contre-indications

Les contre-indications sont essentiellement représentées par :

Complications particulières

La plupart des effets indésirables des corticoïdes sont inhérents à leurs propriétés pharmacologiques (= effets secondaires). Leur fréquence et leur gravité dépendent de la posologie quotidienne et/ou de la durée du traitement, mais aussi du terrain et des comorbidités.

On utilise donc une dose la plus faible possible et sur une durée la plus courte possible.

En dehors des administrations à dose massive (bolus intraveineux), les corticoïdes comportent moins de risques quand ils sont employés durant une période brève (7 à 10 jours au plus), sans toutefois mettre à l’abri de complications précoces liées à leurs effets métaboliques, immunodépresseur, digestif ou autres.

Hypercorticisme iatrogène

Il associe à des degrés divers :

Complications digestives

Risque infectieux

Manifestations neuropsychiques

En plus de leur effet orexigène, les corticoïdes exercent une action insomniante et excitatrice chez certains patients. Aux posologies élevées, généralement supérieures à 40 mg par jour d’équivalent prednisone, ils peuvent provoquer des troubles psychiatriques (dépression, délire, hallucinations, agitation maniaque) de survenue précoce.

Complications oculaires

La cataracte postérieure sous-capsulaire est une complication tardive mais commune (> 10 %) des corticoïdes même à faible dose. Les glaucomes sont bien plus exceptionnels et se rencontreraient surtout sur un terrain prédisposé (diabète, myopie sévère, antécédent familial de glaucome).

Complications liées à l’arrêt de la corticothérapie

Syndrome de sevrage

Insuffisance surrénalienne

La surveillance régulière des malades a pour but d’apprécier l’efficacité et la tolérance du traitement et de déceler précocement tout événement intercurrent ou toute complication (tableau 29.3).

Tableau 29.3. ![]() Surveillance clinique et paraclinique d’une corticothérapie au long cours.

Surveillance clinique et paraclinique d’une corticothérapie au long cours.

| Surveillance clinique | Surveillance paraclinique |

|---|---|

| – Poids – Pression artérielle – Œdème des membres inférieurs – Signes d’insuffisance cardiaque – Examen cutané, musculaire – Dépistage des infections |

– Kaliémie et glycémie régulière – HbA1c tous les 3 mois si diabète – Bilan lipidique complet à 6 mois – Dosage de la 25(OH)-vitamine D – Ostéodensitométrie : initiale puis en fonction du contexte clinique – Examen ophtalmologique et tonus oculaire en fonction des antécédents |

Elles essaient de prévenir ou limiter les complications attendues de la corticothérapie :

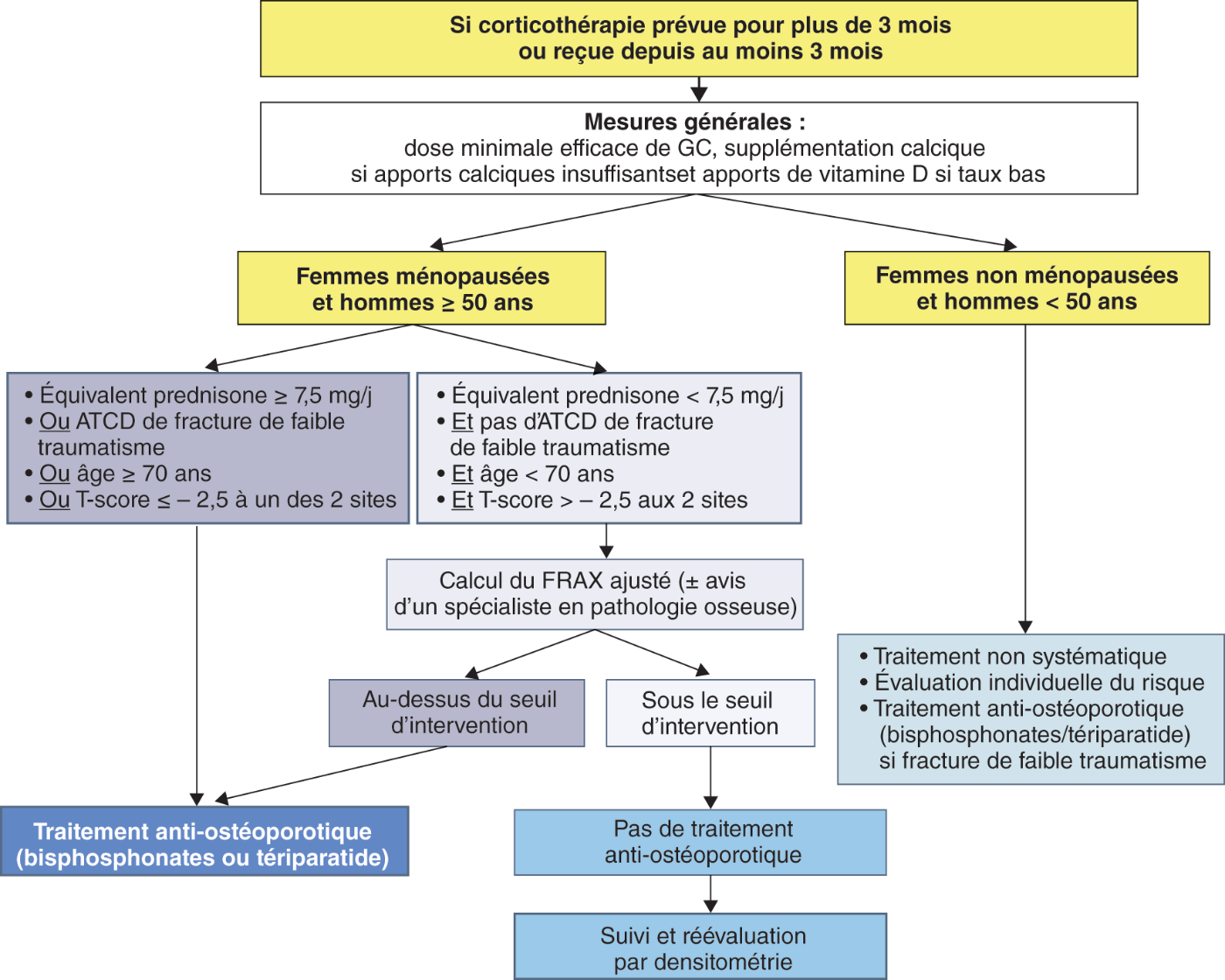

Fig. 29.1 ![]() Actualisations 2014 des recommandations sur la prévention de l’ostéoporose cortico-induite

Actualisations 2014 des recommandations sur la prévention de l’ostéoporose cortico-induite

Source : Briot K, Cortet B, Rouxa C, Fardet L, Abitbol V, Bacchetta J et al. Actualisation 2014 des recommandations sur la prévention et le traitement de l’ostéoporose cortico-induite. Rev Rhum 2014;81:385–94.

Aucun schéma de décroissance et d’arrêt des corticoïdes n’est consensuel.

Une corticothérapie courte n’impose pas de sevrage progressif.

Une corticothérapie prolongée doit être arrêtée progressivement car il existe un risque de rebond de la maladie et un risque d’insuffisance surrénale dans les situations suivantes :

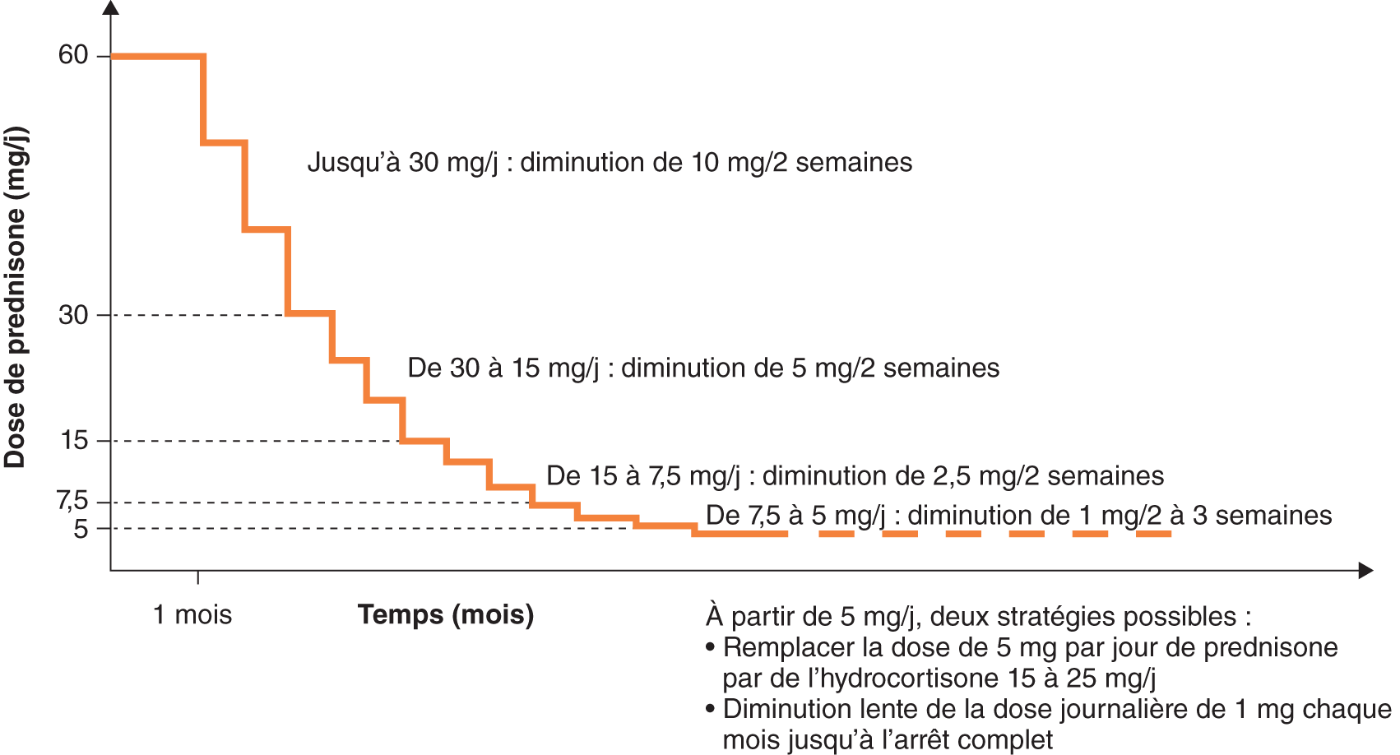

Un exemple de stratégie de décroissance posologique peut être proposé comme illustré figure 29.2.

![]() Il est important d’expliquer au patient les risques d’insuffisance surrénale et les signes cliniques devant l’alerter.

Il est important d’expliquer au patient les risques d’insuffisance surrénale et les signes cliniques devant l’alerter.

![]() On peut s’assurer de la possibilité d’arrêter l’hydrocortisone (parfois instaurée en relais en fin de sevrage en corticoïde) à l’aide d’un dosage du cortisol à jeun à 8 h ± test au tétracosactide.

On peut s’assurer de la possibilité d’arrêter l’hydrocortisone (parfois instaurée en relais en fin de sevrage en corticoïde) à l’aide d’un dosage du cortisol à jeun à 8 h ± test au tétracosactide.

Fig. 29.2. ![]() Exemple de stratégie de décroissance posologique d’une corticothérapie au long cours.

Exemple de stratégie de décroissance posologique d’une corticothérapie au long cours.

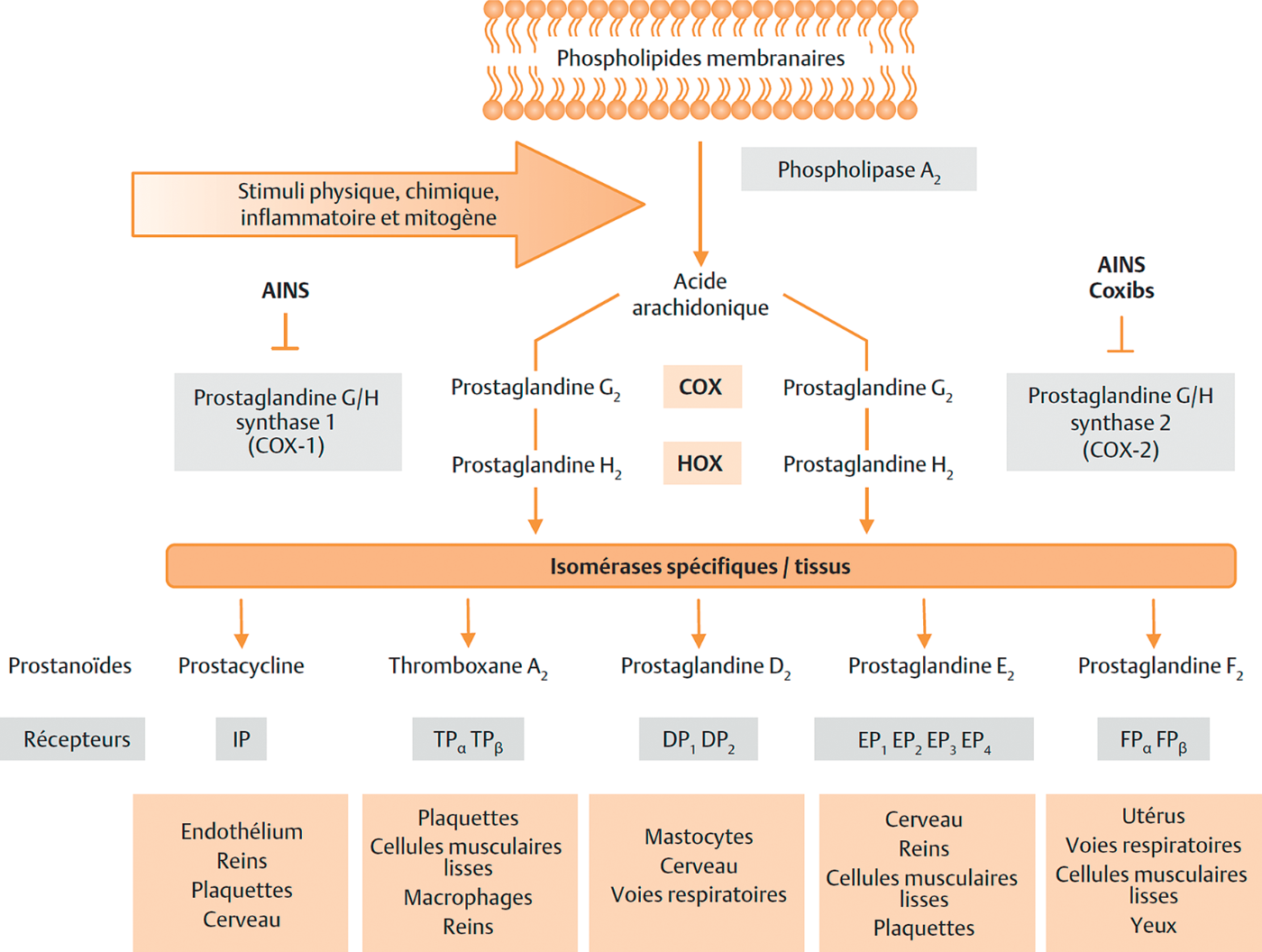

![]() Le mécanisme d’action des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) passe par la diminution de la production des prostanoïdes en inhibant une enzyme, la cyclo-oxygénase (Cox). Les prostanoïdes sont synthétisés à partir de l’acide arachidonique (lui-même issu des phospholipides membranaires) grâce à la cyclo-oxygénase (Cox), dont il existe deux isoenzymes (fig. 29.3) :

Le mécanisme d’action des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) passe par la diminution de la production des prostanoïdes en inhibant une enzyme, la cyclo-oxygénase (Cox). Les prostanoïdes sont synthétisés à partir de l’acide arachidonique (lui-même issu des phospholipides membranaires) grâce à la cyclo-oxygénase (Cox), dont il existe deux isoenzymes (fig. 29.3) :

Les AINS non sélectifs inhibent de façon plus ou moins sélective Cox-1 et Cox-2. Les AINS sélectifs de la Cox-2, ou coxibs, ont été conçus pour permettre une inhibition préférentielle de Cox-2.

Ce mécanisme d’action commun d’inhibition de la synthèse des prostanoïdes confère aux AINS leurs propriétés pharmacologiques, mais aussi leurs effets indésirables.

Fig. 29.3. ![]() Métabolisme de l’acide arachidonique et synthèse des prostanoïdes.

Métabolisme de l’acide arachidonique et synthèse des prostanoïdes.

On peut classer les AINS selon leur spécificité anti-Cox :

Il existe par ailleurs de nombreux AINS commercialisés comme antalgiques-antipyrétiques, à faible dose, en vente libre (ibuprofène, kétoprofène, flurbiprofène, diclofénac, acide méfénamique, fénoprofène). Ce sont néanmoins des AINS avec leurs risques de complications : attention de rester attentif aux automédications et au risque d’association d’un AINS avec un AINS faible dose non déclaré par le patient.

Action antipyrétique

Les AINS diminuent la fièvre quelle qu’en soit l’origine : infectieuse, inflammatoire ou néoplasique.

Action antalgique

Les AINS sont efficaces sur un large éventail de douleurs nociceptives où la production de prostanoïdes est importante. Les posologies employées pour une action antalgique peuvent rester faibles.

Action anti-inflammatoire

Cette action porte principalement sur la composante vasculaire de la réaction inflammatoire, responsable de la classique tétrade : œdème, douleur, rougeur, chaleur. L’action anti-inflammatoire requiert généralement des posologies d’AINS plus élevées que celles nécessaires pour l’action antalgique et antipyrétique. Les indications sont les accès aigus microcristallins, les pathologies abarticulaires, pathologies rachidiennes et radiculaires, et les rhumatismes inflammatoires chroniques (polyarthrite rhumatoïde et spondyloarthrites surtout).

Voies générales

Ces voies comportent toutes les mêmes risques, auxquels s’ajoutent parfois des complications locales particulières :

Voies locales

Les applications de gel ou de pommades d’AINS peuvent suffire à soulager les douleurs liées à une entorse bénigne, une contusion, une tendinite, une arthrose de petites articulations. Ces formes exposent à des réactions d’hypersensibilité locales, voire d’effets indésirables si l’utilisation est prolongée du fait d’un passage systémique de l’AINS.

Chaque molécule a des indications qui lui sont propres (voir les AMM).

Il existe schématiquement trois types d’AINS :

L’évaluation personnalisée du rapport bénéfice/risque doit prendre en compte l’indication, le terrain, les comorbidités et les médicaments en cours.

Pour une action antalgique, il faut utiliser de faibles doses (effets indésirables dose-dépendants) ou préférer le paracétamol pour des douleurs d’intensité modérée, notamment chez le sujet âgé. Pour l’activité anti-inflammatoire, la dose sera plus élevée mais il faudra limiter la durée de prescription. Parfois, on pourra employer un corticoïde à faible dose par voie orale chez un patient à risque digestif ou rénal vis-à-vis des AINS.

En cas d’échec d’un AINS aux posologies recommandées, il convient d’essayer une autre molécule en raison de la variabilité individuelle de réponse à un AINS donné.

Dose et durée minimales

Il est possible de limiter la posologie des AINS et, par conséquent, leur toxicité, en utilisant les principes de l’analgésie multimodale (par exemple, association à du paracétamol et/ou un opioïde).

Adaptation aux facteurs de risque digestif et cardiovasculaire

Il est nécessaire pour toute prescription de tenir compte des facteurs de risque digestif et cardiovasculaire.

Les AINS sont contre-indiqués en cas d’ulcère évolutif ou d’antécédent d’ulcère compliqué. Chez les patients à risque digestif (> 65 ans, antécédent d’ulcère gastroduodénal), une protection gastrique est nécessaire.

La co-prescription d’IPP aux AINS en prévention de l’ulcère gastroduodénal n’a d’intérêt qu’en présence de facteurs de risque et n’est justifiée que dans les situations suivantes :

Les IPP doivent alors être interrompus en même temps que le traitement par AINS.

Les AINS sont contre-indiqués en cas d’insuffisance cardiaque sévère et doivent être utilisés avec prudence en cas de cardiopathie ischémique avérée, d’artériopathie périphérique ou d’antécédent d’accident vasculaire cérébral (y compris accident ischémique transitoire). Les coxibs et le diclofénac sont en outre contre-indiqués en cas de cardiopathie ischémique, d’accident vasculaire cérébral et d’artériopathie périphérique.

Évaluation du risque rénal

Attention aux patients âgés, à risque d’hypovolémie, avec insuffisance cardiaque ou troubles hépatiques. La prescription d’AINS doit être évitée en cas d’insuffisance rénale, y compris avec les formes topiques cutanées.

Information du patient sur les principaux risques encourus

Le patient doit arrêter le médicament ou solliciter un avis médical devant certains signes d’alerte digestifs, rénaux (oligurie, prise de poids rapide) ou cutanéomuqueux. Comme l’automédication est fréquente au cours des syndromes douloureux, on l’avertira de l’incompatibilité entre le médicament prescrit et les AINS vendus sans ordonnance comme antalgiques-antipyrétiques.

Le bon usage des AINS nécessite de rechercher d’éventuelles interactions médicamenteuses (tableau 29.4).

Tableau 29.4. ![]() Interactions médicamenteuses.

Interactions médicamenteuses.

| Classe thérapeutique | Interactions |

|---|---|

| AINS | Ne pas associer deux AINS, y compris l’aspirine à dose anti-inflammatoire |

| Anticoagulant oral | Majoration du risque hémorragique Piroxicam et aspirine à dose anti-inflammatoire : association contre-indiquée Autres AINS : association déconseillée. Quand cette association est indispensable, elle nécessite une surveillance clinique étroite, voire biologique |

| Antiagrégant plaquettaire (y compris aspirine à dose antiagrégante) |

Majoration du risque d’hémorragie digestive Les patients sous aspirine à dose antiagrégante plaquettaire doivent être avertis des risques de l’automédication avec l’aspirine ou un autre AINS |

| Antidépresseur inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine (ISRS) | Majoration du risque d’hémorragie digestive |

| Inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC) Diurétique, antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II (ARA II) |

Risque d’insuffisance rénale aiguë chez le malade à risque (sujet âgé et/ou déshydraté) |

| Corticothérapie | Majoration du risque d’ulcération et d’hémorragie gastro-intestinale |

| Lithium, digoxine, aminosides | Diminution de l’excrétion rénale de ces médicaments avec risque de surdosage |

| Médicaments susceptibles de favoriser une hyperkaliémie (IEC, ARA II, héparines, ciclosporine, tacrolimus et triméthoprime, en particulier diurétiques hyperkaliémiants, notamment lorsqu’ils sont associés entre eux ou avec des sels de potassium) | |

Tous les AINS exposent virtuellement aux mêmes complications. Mais l’incidence d’un effet indésirable donné dépend de la nature de l’AINS et souvent de sa posologie ainsi que du terrain du malade et des médicaments associés.

Il faut distinguer :

Complications d'ulcères

Hémorragie digestive, perforation, de survenue parfois précoce, ont une fréquence de 1 à 2 % des patients avec les AINS non sélectifs et 0,2 à 0,4 % avec les coxibs.

Complications digestives intestinales

Ulcérations du grêle ou du côlon souvent méconnues avec parfois des complications (perforation, hémorragie, anémie). Il faut éviter les AINS en cas de maladie inflammatoire chronique de l’intestin active. Les AINS favoriseraient les poussées de diverticulite chez les patients avec une diverticulose.

Les allergies cutanées se manifestent par de simples éruptions urticariennes jusqu’à de possibles dermatoses bulleuses graves, telles que le syndrome de Stevens-Johnson et le syndrome de Lyell. Toute manifestation cutanée sous AINS doit conduire à l’arrêt immédiat du traitement.

Les AINS sont aussi responsables de bronchospasme ; ils sont d’ailleurs contre-indiqués chez les patients aux antécédents d’asthme.

Les complications les plus communes sont précoces, dose-dépendantes et consécutives à l’inhibition des Cox rénales.

Insuffisance rénale aiguë fonctionnelle

Elle survient volontiers chez les patients âgés ou en situation d’hypovolémie.

Les facteurs de risque sont :

HTA par rétention hydrosodée

Il est nécessaire de surveiller la PA dans un traitement prolongé.

Insuffisance rénale chronique

Insuffisance rénale chronique par néphropathie tubulo-interstitielle chronique pour les traitements AINS au long cours : il est nécessaire de surveiller le débit de filtration glomérulaire dans les traitements prolongés.

Risque thrombotique artériel

Tous les AINS, surtout utilisés à forte dose, peuvent être responsables de thrombose artérielle, avec un risque plus important pour les coxibs et le diclofénac et à un moindre degré l’ibuprofène. Les effets thrombotiques (infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral) des coxibs sont néanmoins faibles (3 à 4 événements pour 1 000 patients-années).

Les données actuelles font penser que ce risque est existant même avec une prescription de courte durée

Les plus communes sont précoces, dose-dépendantes et consécutives à l'inhibition des Cox rénales.

Ce qu'il faut retenir

Insuffisance cardiaque

L’insuffisance cardiaque associée aux AINS est plus fréquente chez les patients ayant des antécédents de cardiopathie et chez les sujets âgés sous diurétiques.

En inhibant la Cox-2, les AINS exercent une activité tocolytique. Ils exposent le fœtus à une fermeture prématurée du canal artériel et à une insuffisance rénale à partir du 6e mois de grossesse. Ils sont éventuellement responsables d’une diminution de la fertilité mais, en revanche, ne diminuent pas l’efficacité des dispositifs intra-utérins..

Les AINS provoquent parfois des troubles neurosensoriels (céphalées, vertiges, acouphènes, etc.). Les cytopénies sanguines sont rares, de même que les hépatites à expression clinique.

Une utilisation prolongée d’AINS ne se conçoit pas sans une surveillance régulière, clinique et biologique :

En résumé, la prescription d’un AINS par voie générale se conçoit seulement en l’absence d’alternative thérapeutique plus sûre, après une estimation personnalisée du rapport bénéfice-risque, en respectant scrupuleusement ses indications, contre-indications et précautions d’emploi. La posologie et la durée du traitement seront adaptées à chaque patient, en se limitant au minimum nécessaire.

Légende :

Dans le respect de la Réforme du deuxième cycle des études médicales (R2C), les connaissances rassemblées sur ce site sont hiérarchisées en rang A, rang B et rang C à l'aide de balises et d'un code couleur :

![]() Connaissances fondamentales que tout étudiant doit connaître en fin de deuxième cycle.

Connaissances fondamentales que tout étudiant doit connaître en fin de deuxième cycle.

![]() Connaissances essentielles à la pratique mais relevant d'un savoir plus spécialisé que tout interne d'une spécialité doit connaître au premier jour de son DES.

Connaissances essentielles à la pratique mais relevant d'un savoir plus spécialisé que tout interne d'une spécialité doit connaître au premier jour de son DES.

![]() Connaissances spécifiques à un DES donné (troisième cycle).

Connaissances spécifiques à un DES donné (troisième cycle).