Spondyloarthrite

![]() Le concept de spondyloarthrite (SpA, anciennement appelée « spondylarthropathie ») regroupe des rhumatismes inflammatoires chroniques qui partagent certaines de leurs manifestations cliniques ainsi qu’un terrain génétique commun. En font partie la maladie anciennement dénommée « spondylarthrite ankylosante », le rhumatisme psoriasique, les arthrites réactionnelles, les arthrites associées aux entérocolopathies inflammatoires, les formes juvéniles et les SpA indifférenciées (fig. 18.1). On y classe également le syn- drome SAPHO (synovite, acné, pustulose, hyperostose, ostéite).

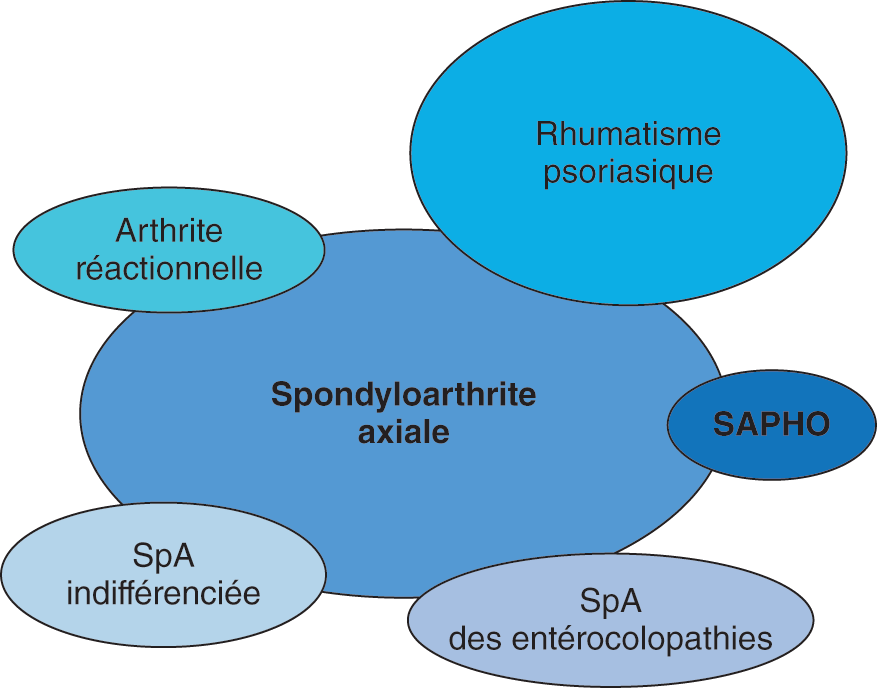

Le concept de spondyloarthrite (SpA, anciennement appelée « spondylarthropathie ») regroupe des rhumatismes inflammatoires chroniques qui partagent certaines de leurs manifestations cliniques ainsi qu’un terrain génétique commun. En font partie la maladie anciennement dénommée « spondylarthrite ankylosante », le rhumatisme psoriasique, les arthrites réactionnelles, les arthrites associées aux entérocolopathies inflammatoires, les formes juvéniles et les SpA indifférenciées (fig. 18.1). On y classe également le syn- drome SAPHO (synovite, acné, pustulose, hyperostose, ostéite).

On parle désormais plus consensuellement de « spondyloarthrites », en précisant selon le type d’atteinte rhumatologique s’il s’agit d’une forme axiale, périphérique, ou enthési- tique, et en complétant par les éventuelles manifestations non rhumatologiques asso- ciées (psoriasis, uvéites, entérocolopathie inflammatoire).

Fig. 18.1. ![]() Le groupe des spondyloarthrites (SpA).

Le groupe des spondyloarthrites (SpA).

Les manifestations cliniques des spondyloarthrites combinent de façon variable :

La terminologie consensuelle issue des critères de classification ASAS 2009 permet de mieux décrire le phénotype clinico-radiographique des patients souffrant de spondyloarthrite (enca- dré 18.1). Récemment on privilégie le terme « radiographique » plutôt que « ankylosante ».

Encadré 18.1. Terminologie et description des spondyloarthrites

Afin de mieux caractériser le phénotype de l’atteinte, on peut ajouter les éventuelles manifestations extra- articulaires concomitantes. Par exemple :

D’après : Claudepierre P, et al. Rev Rhum 2012;9:377–8 et Van der Heijde D, et al. Ann Rheum Dis 2023;82(4):515–26.

![]() La prévalence globale de l’ensemble des spondyloarthrites est de 0,35 % en France. Alors que les formes typiques et ankylosantes de la maladie (spondyloarthrite axiale ou anciennement « spondylarthrite ankylosante ») étaient retrouvées de manière prépondé- rante chez les homme, l’utilisation plus large de l’IRM pour le diagnostic a révélé un sex- ratio beaucoup plus équilibré. Dans la majorité des cas, la pathologie débute chez l’adulte jeune (avant 35 ans). Les formes à début tardif (après 45 ans) sont rares. L’âge moyen du début des symptômes est environ 26 ans. Il existe souvent un délai diagnos- tique de plusieurs années chez ces patients, en particulier chez les femmes.

La prévalence globale de l’ensemble des spondyloarthrites est de 0,35 % en France. Alors que les formes typiques et ankylosantes de la maladie (spondyloarthrite axiale ou anciennement « spondylarthrite ankylosante ») étaient retrouvées de manière prépondé- rante chez les homme, l’utilisation plus large de l’IRM pour le diagnostic a révélé un sex- ratio beaucoup plus équilibré. Dans la majorité des cas, la pathologie débute chez l’adulte jeune (avant 35 ans). Les formes à début tardif (après 45 ans) sont rares. L’âge moyen du début des symptômes est environ 26 ans. Il existe souvent un délai diagnos- tique de plusieurs années chez ces patients, en particulier chez les femmes.

On observe une agrégation familiale des SpA chez 20 à 30 % des patients avec une co- ségrégation des différentes manifestations cliniques (spondyloarthrite, uvéite, entéroco- lopathie, psoriasis), indiquant des facteurs de prédisposition communs aux différentes formes de spondyloarthrites.

Le HLA-B27, allèle normal du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH), est très for- tement associé avec la spondyloarthrite axiale radiographique.

Il s’agit de l’une des plus fortes associations actuellement connues entre un antigène du système HLA et une maladie, avec un risque relatif (RR) supérieur à 200.

La prévalence d’HLA-B27 parmi les malades est différente en fonction du type de spon- dyloarthrite :

Attention, la prévalence d’HLA-B27 dans la population générale caucasienne est de 6 à 8 % alors que la prévalence des spondyloarthrites ne dépasse pas 1 %, ce qui montre que la majorité des porteurs du HLA-B27 ne développeront jamais la maladie.

L’enthèse désigne la zone d’ancrage dans l’os de différentes structures fibreuses (les li- gaments, les tendons, les capsules articulaires, les fascias).

L’atteinte inflammatoire des enthèses (ou enthésites), axiales ou périphériques, est un phénomène central au cours des SpA, par opposition à la polyarthrite rhumatoïde où l’atteinte principale est la synovite.

Il existe un grand nombre d’enthèses dans l’organisme ;

L’enthésite fait intervenir les mécanismes habituels de l’inflammation. Des études fonda- mentales et cliniques ont montré le rôle important joué par le TNFα ou l’IL-17, expliquant ainsi la grande efficacité des biothérapies anti-TNFα ou anti-IL-17 au cours des spondy-loarthrites.

L’enthésite se traduit par la douleur locale de type inflammatoire. On estime qu’elle ex- plique une grande partie des symptômes douloureux au rachis ou au bassin (ligaments communs vertébraux, disques intervertébraux, portion ligamentaire des sacro-iliaques, insertions musculaires diverses au bassin : autant de zones potentiellement en cause). Elle est réveillée à l’examen physique par la pression et par la mise en tension de l’enthèse, mais sans gonflement visualisé le plus souvent.

Les enthésites cliniquement déterminables prédominent aux membres inférieurs. La plus fréquente est l’atteinte calcanéennes (dans 15 à 40 % des cas), responsables de talalgie plantaire ou postérieure.

Une tuméfaction locale peut se voir en cas d’enthésite superficielle et très inflammatoire (exemple de l’enthésite achilléenne, ou calcanéenne postérieure), mais ceci témoigne souvent d’une bursite rétro-achilléenne sous-jacente.

Les enthèses sont des zones à forte pression mécanique, surtout aux membres infé- rieurs, et ce stress mécanique est évoqué comme cause dans le déclenchement des en- thésites chez des patients prédisposés.

Dans certains cas, l’inflammation peut précéder un processus d’ossification entraînant, au niveau du rachis, la formation de syndesmophytes, puis de ponts osseux entre les vertèbres, créant alors une ankylose vertébrale irréversible.

![]() Il s’agit du syndrome axial « inflammatoire » traduisant l’inflammation des enthèses du rachis et des sacro-iliaques.

Il s’agit du syndrome axial « inflammatoire » traduisant l’inflammation des enthèses du rachis et des sacro-iliaques.

Il s’agit de dorsolombalgies chroniques, récurrentes ou intermittentes, d’horaire inflamma- toire (réveil nocturne en seconde partie de nuit, dérouillage matinal de plus de 45 minutes, non soulagées par le repos et cédant à l’activité physique).

Elles peuvent toucher tous les étages du rachis, même si elles débutent volontiers au ni- veau de la jonction thoracolombaire.

L’examen clinique peut montrer une raideur axiale (évaluée par la mesure de l’indice de Schöber ou l’inflexion latérale lombaire) puis, dans les formes sévères chez certains pa- tients, l’apparition d’attitudes vicieuses dont l’un des premiers signes est la disparition de la lordose lombaire physiologique (évaluée par la distance L3-mur), accompagnée de l’accentuation de la cyphose thoracique (l’exagération de la cyphose dorsale pouvant con- duire à une atteinte vicieuse en flessum des hanches), la projection antérieure du massif cervicofacial, voire une ankylose rachidienne dans les stades évolués avec atteinte structu- rale (formation de ponts osseux entre les vertèbres).

L’ankylose peut porter sur le rachis cervical, à haut risque de fractures transdiscales ou corporéales, très instables, et à risque de compression médullaire, en cas de chute.

L’atteinte de la paroi thoracique, notamment des articulations costovertébrales, peut être responsable d’un syndrome restrictif invalidant.

La sacro-iliite se traduit par l’apparition de douleurs de la fesse d’horaire le plus souvent inflammatoire.

La douleur fessière est soit unilatérale, soit bilatérale, soit à bascule.

Cette pygalgie, ou fessalgie, est une douleur en pleine fesse irradiant parfois en face postérieure de cuisse jusqu’au genou.

Elle peut simuler une lombosciatique tronquée. Cependant, elle n’a aucun caractère neu- rogène (absence de dysesthésies, absence de paroxysme douloureux), ni trajet radicu- laire (pas d’irradiation complète au membre inférieur, absence d’impulsivité à la toux), ni de signe neurologique objectif associé.

Cette pygalgie peut être déclenchée par les manœuvres de cisaillement des sacro- iliaques : cela impose plusieurs manœuvres maintenues au moins 20 secondes chacune et dont trois au moins doivent être positives c’est-à-dire déclencher la douleur spontanément rapportée par le patient.

Il s’agit classiquement d’une oligoarthrite des membres inférieurs touchant volontiers les grosses articulations (par ordre de fréquence : le genou puis la cheville).

L’atteinte coxofémorale, dénommée coxite, est fréquente et redoutable.

On peut noter également des arthrites des articulations interphalangiennes distales (ty- piques de la présentation type rhumatisme psoriasique) ou des dactylites (atteinte in- flammatoire de l’ensemble d’un doigt ou d’un orteil, appelées doigts ou orteils en « sau- cisse ») (cf. item 117 au chapitre 6).

L’atteinte enthésopathique périphérique est caractéristique des spondyloarthrites : c’est la traduction clinique de l’enthésopathie inflammatoire, ou enthésite.

Toutes les enthèses peuvent être atteintes, mais les enthésites siègent de façon préfé- rentielle aux membres inférieurs. L’atteinte la plus fréquente et la plus caractéristique est la talalgie.

La talalgie est d’horaire inflammatoire, survenant le matin avant le lever ou lors du pre- mier pas, elle s’améliore au cours de la journée. Elle est très évocatrice lorsque, surve- nant chez un sujet jeune, elle est bilatérale ou à bascule (tantôt d’un côté comme d’un autre).

À la palpation, on note soit une talalgie plantaire inférieure traduisant l’aponévrosite plan- taire inférieure siégeant sous le calcanéus, soit une talalgie postérieure correspondant à l’enthésopathie du tendon calcanéen (tendon d’Achille) ou traduisant l’existence d’une bursite pré- ou rétro-achilléenne.

Il faudra savoir systématiquement rechercher l’existence d’autres enthésites par la palpa- tion et la mise en tension systématique des enthèses (tubérosité tibiale antérieure, grand trochanter, ischion).

L’orteil ou le doigt en « saucisse » correspond à une tuméfaction globale de l’orteil ou du doigt (fig. 18.2). Il s’agit dans la grande majorité des cas de l’association d’une enthéso- pathie inflammatoire distale, d’une ténosynovite, avec une arthrite le plus souvent tripo- laire. Au niveau du premier rayon, elle ne doit pas être confondue avec l’atteinte exclu- sive de l’articulation métatarsophalangienne (rencontrée dans la goutte).

La recherche d’un orteil en « saucisse » indolent ou paucisymptomatique (souvent sé- quellaire d’un épisode inflammatoire passé) est également très importante, justifiant l’examen attentif des pieds des patients. Une atteinte destructrice des articulations du rayon atteint peut apparaître très rapidement. La dactylite est le plus souvent notée au cours des rhumatismes psoriasiques mais aussi des spondyloarthrites axiales. C’est un signe clinique majeur pour le diagnostic de rhumatisme psoriasique.

Fig. 18.2. ![]() Tuméfaction et rougeur du troisième orteil : aspect en « saucisse ».

Tuméfaction et rougeur du troisième orteil : aspect en « saucisse ».

L’atteinte des articulations sternoclaviculaires et manubriosternale, voire chondroster- nales, peut accompagner les manifestations axiales de la maladie.

![]() L’une des caractéristiques des spondyloarthrites est l’existence de manifestations cli- niques communes extra-articulaires, dont la fréquence varie en fonction de la forme cli- nique. Elles peuvent précéder les manifestations rhumatologiques. Elles doivent être re- cherchées par l’interrogatoire dans les antécédents du patient.

L’une des caractéristiques des spondyloarthrites est l’existence de manifestations cli- niques communes extra-articulaires, dont la fréquence varie en fonction de la forme cli- nique. Elles peuvent précéder les manifestations rhumatologiques. Elles doivent être re- cherchées par l’interrogatoire dans les antécédents du patient.

Il s’agit d’une uvéite aiguë antérieure, non granulomateuse dans la plupart des cas, sou- vent paucisymptomatique mais parfois sévère.

Elle occasionne un œil rouge, douloureux, la vision étant rendue floue et désagréable (photophobie), mais conservée.

Cette uvéite est uni- ou bilatérale, voire à bascule.

Elle s’associe rarement à une atteinte postérieure mais sa répétition sans traitement effi- cace (collyres cortisoniques et mydriatiques) peut conduire à des synéchies et une baisse d’acuité visuelle définitive.

La reconnaissance, le traitement et la surveillance de cette atteinte sont absolument né- cessaires.

Elle survient dans 20 à 30 % des cas environ et peut être inaugurale.

Elle se traduit le plus souvent par des diarrhées chroniques d’allure parfois banale mais la plupart du temps glairo-sanglantes, les selles nocturnes étant particulièrement évoca- trices.

Toute diarrhée ou amaigrissement inexpliqué chez un patient suspect de spondyloarthrite doit faire rechercher une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique.

Les autres signes des entérocolopathies sont à rechercher : fissurations anales, pancolite

inflammatoire, sténoses inflammatoires, etc.

La prise en charge multidisciplinaire de ces atteintes et la collaboration avec un gastro- entérologue sont absolument nécessaires.

Toutes les manifestations du psoriasis sont à prendre en compte.

Certaines atteintes sont plus particulièrement associées aux spondyloarthrites, et donc au rhumatisme psoriasique :

Ces trois atteintes font d’ailleurs partie des zones dites « bastions », c’est-à-dire rési- duelles à distance d’une poussée cutanée et donc à rechercher systématiquement.

D’autres localisations sont à connaître et à rechercher : psoriasis vulgaire en plaques, psoriasis en gouttes, pustulose palmoplantaire (à rapprocher du syndrome SAPHO : sy- novite, acné, pustulose palmoplantaire, hyperostose et ostéite), voire hydrosadénite sup- purée (maladie de Verneuil) à rechercher dans les creux axillaires et la région anogéni- tale.

Le psoriasis précède le plus souvent (75 % des cas), de 10 ans en moyenne, la survenue du rhumatisme psoriasique, mais des formes synchrones sont possibles voire, plus rare- ment, des rhumatismes psoriasiques sans psoriasis. Dans ce cas, un psoriasis dans la famille est une des clés du diagnostic.

La prise en charge peut nécessiter une collaboration avec le dermatologue pour convenir des traitements à action commune vis-à-vis de la peau et du système musculosquelettique.

![]() Il n’y a aucun élément clinique ou examen complémentaire qui s’avère en soi suffisant pour certifier le diagnostic de manière isolée (pas de « test diagnostique » autosuffisant). Le diagnostic clinique repose sur un faisceau d’arguments, la conviction étant d’autant plus forte que les éléments seront multiples, et surtout s’il s’agit de manifestations in- flammatoires objectivables (comme une dactylite, une arthrite, un aspect radiographique ou IRM anormal non équivoque, etc.). Ces différentes manifestations ont été utilisées pour établir des critères de classification des spondyloarthrites.

Il n’y a aucun élément clinique ou examen complémentaire qui s’avère en soi suffisant pour certifier le diagnostic de manière isolée (pas de « test diagnostique » autosuffisant). Le diagnostic clinique repose sur un faisceau d’arguments, la conviction étant d’autant plus forte que les éléments seront multiples, et surtout s’il s’agit de manifestations in- flammatoires objectivables (comme une dactylite, une arthrite, un aspect radiographique ou IRM anormal non équivoque, etc.). Ces différentes manifestations ont été utilisées pour établir des critères de classification des spondyloarthrites.

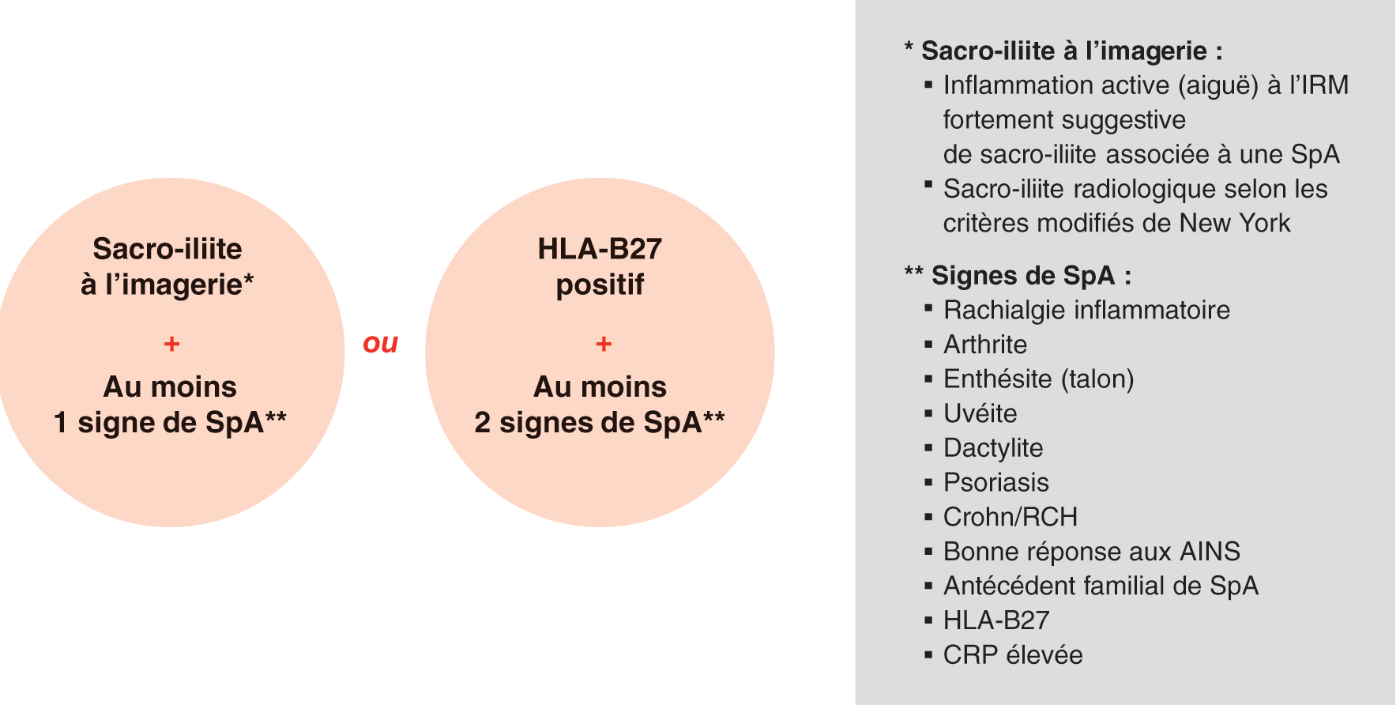

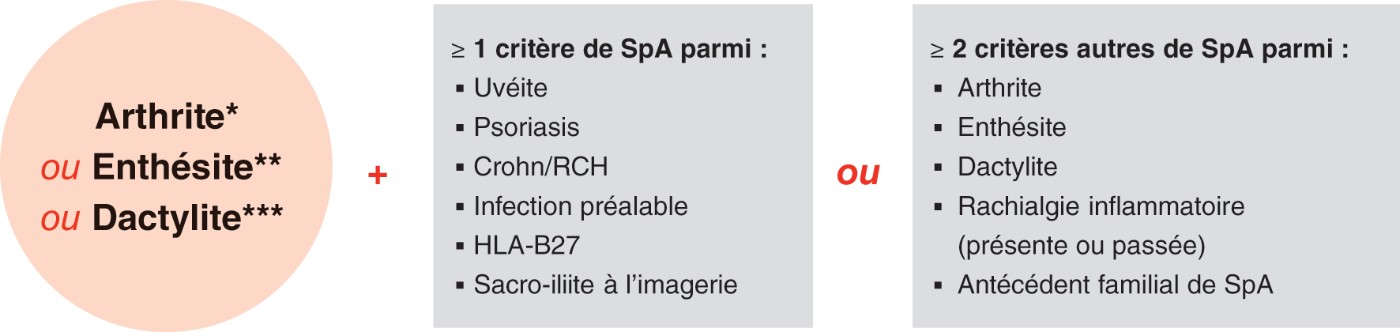

![]() Les critères de classification des spondyloarthrites axiales et périphériques de l’ASAS group (fig. 18.3 et 18.4) sont actuellement utilisés afin de classer les patients. Ces critères ont été construits pour homogénéiser les patients atteints de spondyloarthrites dans les essais cliniques. Ce ne sont pas des critères diagnostiques, mais ils sont souvent uti- lisés par le praticien pour l’aider dans sa démarche diagnostique.

Les critères de classification des spondyloarthrites axiales et périphériques de l’ASAS group (fig. 18.3 et 18.4) sont actuellement utilisés afin de classer les patients. Ces critères ont été construits pour homogénéiser les patients atteints de spondyloarthrites dans les essais cliniques. Ce ne sont pas des critères diagnostiques, mais ils sont souvent uti- lisés par le praticien pour l’aider dans sa démarche diagnostique.

Fig. 18.3. ![]() Critères de classification ASAS 2009 de spondyloarthrite axiale chez les patients ayant des rachialgies depuis plus de 3 mois et un âge de début inférieur à 45 ans.

Critères de classification ASAS 2009 de spondyloarthrite axiale chez les patients ayant des rachialgies depuis plus de 3 mois et un âge de début inférieur à 45 ans.

Sensibilité = 82 % ; spécificité = 84,4 % ; imagerie seule : sensibilité = 66,2 % ; spécificité = 97,3 % (n = 649).

SpA : spondyloarthrite.

Reproduit à partir de Rudwaleit M, Van der Heijde D, Landewé R, et al. The development of

Assessment of SpondyloArthritis international Society classification criteria for axial spondyloar- thritis (part II) : validation and final selection. Ann Rheum Dis 2009 ;68(6) :777–83 avec l’autorisation de BMJ Publishing Group Ltd.

Fig. 18.4. ![]() Critères de classification ASAS de spondyloarthrite périphérique.

Critères de classification ASAS de spondyloarthrite périphérique.

Sensibilité = 77,8 % ; spécificité = 82,2 % (n = 266). SpA : spondyloarthrite.

* Arthrite périphérique prédominant habituellement aux membres inférieurs et/ou arthrites asy- métriques. ** Enthésite évaluée cliniquement. *** Dactylite évaluée cliniquement.

Reproduit à partir de Rudwaleit M, Van der Heijde D, Landewé R, et al. The Assessment of SpondyloArthritis International Society Classification criteria for peripheral spondyloarthritis and for spondyloarthritis in general. Ann Rheum Dis 2011 ;70 :25–31 avec l’autorisation de BMJ Publishing Group Ltd.

![]() L’association des différentes atteintes décrites à la section V permet de définir diffé- rents phénotypes des spondyloarthrites (cf. fig. 18.1).

L’association des différentes atteintes décrites à la section V permet de définir diffé- rents phénotypes des spondyloarthrites (cf. fig. 18.1).

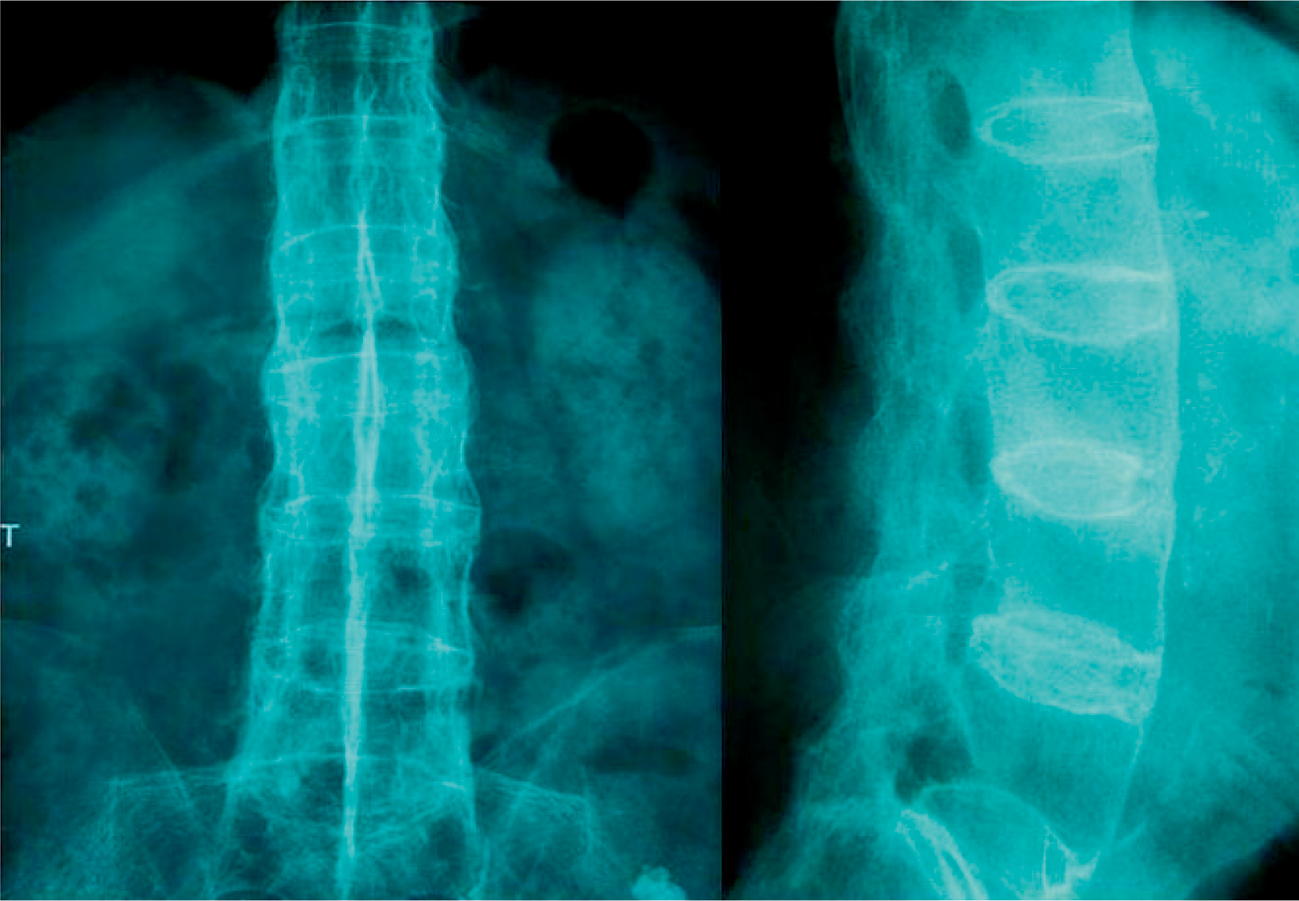

![]() La spondyloarthrite axiale radiographique est la forme la plus typique et la plus sé- vère, caractérisée par une atteinte du squelette axial (rachis et sacro-iliaques) pouvant conduire à une ankylose.

La spondyloarthrite axiale radiographique est la forme la plus typique et la plus sé- vère, caractérisée par une atteinte du squelette axial (rachis et sacro-iliaques) pouvant conduire à une ankylose.

Dans certaines formes sévères, l’évolution peut se faire vers une ankylose rachidienne complète, par ossification des enthèses. Cette ossification peut être peu douloureuse.

L’atteinte rhumatismale périphérique est présente dans 50 % des cas.

La manifestation extra-rhumatismale la plus fréquente est l’uvéite antérieure aiguë, pré- sente dans 10 à 30 % des cas, parfois révélatrice et évoluant de façon indépendante de l’atteinte rhumatismale.

L’évolution chronique de la spondyloarthrite ankylosante se fait par poussées, plus ou moins interrompues par des périodes de rémission, sur une période de 10 à 20 ans, à l’origine d’un handicap fonctionnel dans les formes sévères.

Pour la description du rhumatisme psoriasique, se reporter au chapitre 6 (item 117). Il s’agit d’une des formes les plus fréquentes de SpA périphérique.

Les arthrites réactionnelles sont des arthrites aseptiques (pas de processus infectieux ar- ticulaire évolutif) parfois associées à une conjonctivite, une urétrite chez l’homme, une cervicite chez la femme, et survenant quelques semaines après une infection génitale ou digestive.

Le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter est la forme la plus complète d’arthrite réaction- nelle et est défini par la triade urétrite-conjonctivite-arthrite.

Les germes en cause dans les infections déclenchantes sont le plus fréquemment : Chlamydia trachomatis, Shigella flexneri, Yersinia enterocolitica et Yersinia pseudotuber- culosis, Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium, Campylobacter jejuni.

L’association au gène HLA-B27 concerne 50 à 95 % des cas.

L’évolution de l’atteinte articulaire se fait sur un mode chronique dans 10 à 20 % des cas, pouvant évoluer vers une spondyloarthrite axiale radiographique.

Dans 10 à 20 % des maladies de Crohn et des rectocolites hémorragiques surviennent des arthrites périphériques ou une sacro-iliite radiologique.

Une forme axiale complète remplissant les critères de spondyloarthrite axiale est plus rare : moins de 5 %.

Classiquement, l’atteinte périphérique évolue parallèlement à l’atteinte digestive, contrai- rement à l’atteinte axiale qui évolue pour son propre compte.

![]() Les clichés du rachis cervical, thoracique et lombaire de profil, et du bassin de face sont nécessaires pour mettre en évidence des lésions caractéristiques des spondyloar- thrites. En fonction des manifestations cliniques, d’autres clichés peuvent être demandés.

Les clichés du rachis cervical, thoracique et lombaire de profil, et du bassin de face sont nécessaires pour mettre en évidence des lésions caractéristiques des spondyloar- thrites. En fonction des manifestations cliniques, d’autres clichés peuvent être demandés.

Sur ces clichés, il faudra bien différencier :

Fig. 18.5. ![]() Comparaison radiographique d’un syndesmophyte (spondyloarthrite) et d’un ostéophyte (arthrose).

Comparaison radiographique d’un syndesmophyte (spondyloarthrite) et d’un ostéophyte (arthrose).

![]() De façon caractéristique, nous pouvons retenir les lésions radiographiques suivantes :

De façon caractéristique, nous pouvons retenir les lésions radiographiques suivantes :

Fig. 18.6. ![]() Radiographie du rachis de face et profil. Aspect de colonne bambou ou en « rail de chemin de fer »

Radiographie du rachis de face et profil. Aspect de colonne bambou ou en « rail de chemin de fer »

Fig. 18.7. ![]() Radiographie du bassin de face. Condensation des berges des deux articula- tions sacro-iliaques et aspect flou de l’interligne.

Radiographie du bassin de face. Condensation des berges des deux articula- tions sacro-iliaques et aspect flou de l’interligne.

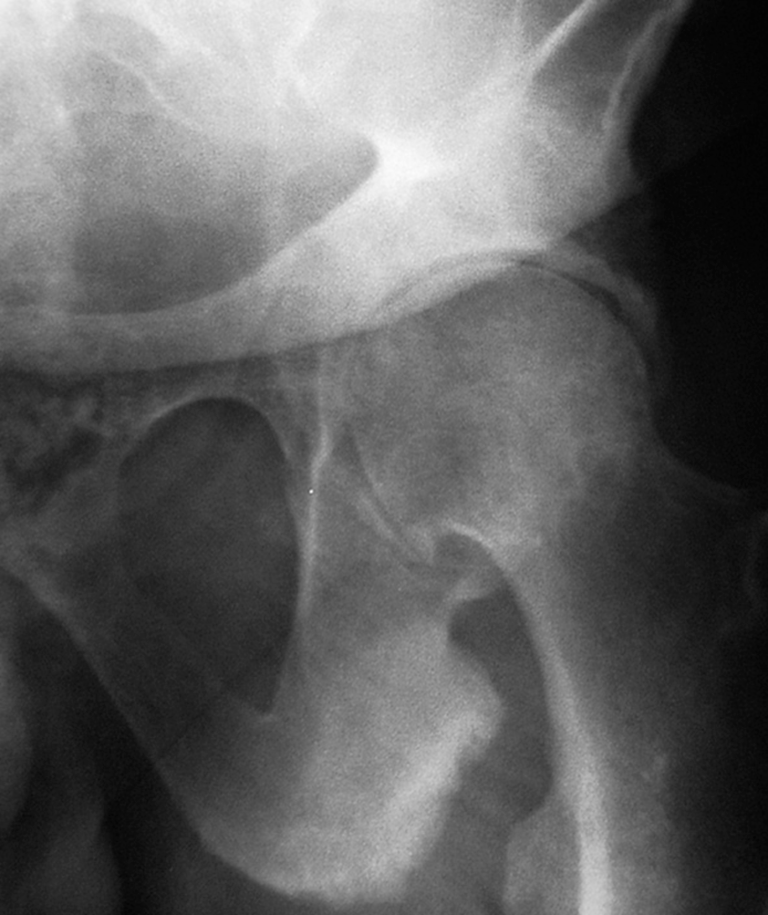

Fig. 18.8. ![]() Radiographie d’une coxite gauche.

Radiographie d’une coxite gauche.

Pincement global de l’interligne coxofémoral, sans signe de construction, aspect irrégulier de l’ischion en rapport avec une enthésopathie.

En cas de sacro-iliite certaine sur la radiographie standard, l’IRM des sacro-iliaques et du rachis n’a pas d’intérêt diagnostique supplémentaire.

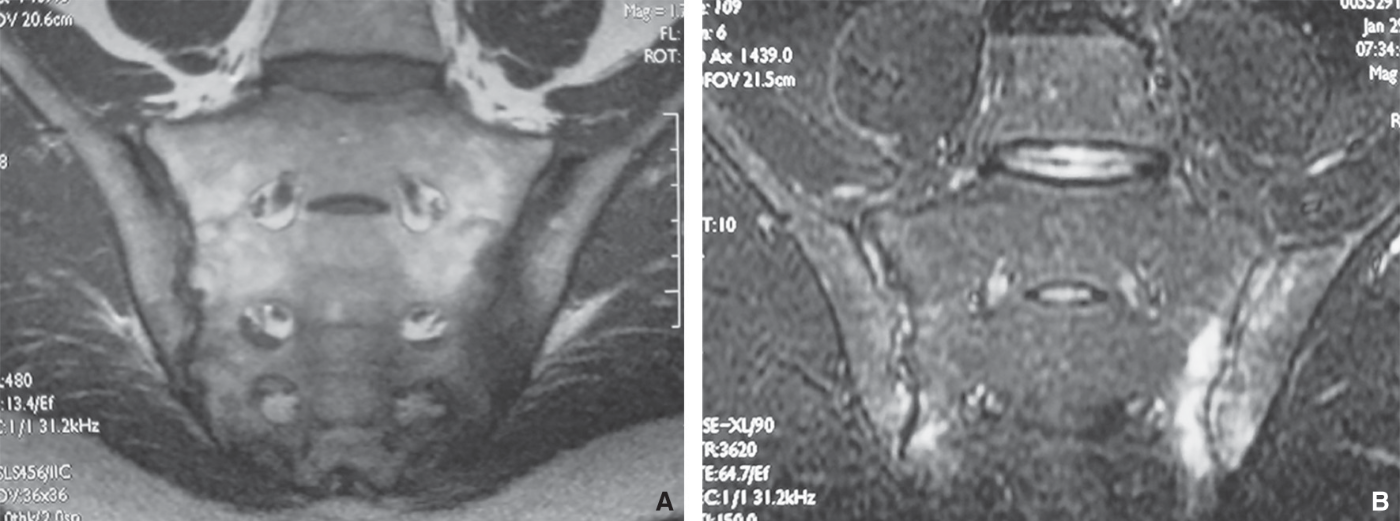

Fig. 18.9. ![]() IRM sacro-iliaque.

IRM sacro-iliaque.

A. Séquence T1. Hyposignal sur les deux berges de l’articulation sacro-iliaque, en particulier gauche. B. Séquence en équivalent de T2 (inversion-récupération). Hypersignal sur les berges de la sacro-iliaque gauche.

![]() On estime que 60 % des patients souffrant de SpA et non traités ont une CRP et/ou une VS normale(s), mais le syndrome inflammatoire est habituellement plus modeste que dans les autres rhumatismes inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde. Une élé- vation importante de la CRP ± de la VS doit faire rechercher une affection associée, tu- morale ou infectieuse ou MICI non connue par exemple.

On estime que 60 % des patients souffrant de SpA et non traités ont une CRP et/ou une VS normale(s), mais le syndrome inflammatoire est habituellement plus modeste que dans les autres rhumatismes inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde. Une élé- vation importante de la CRP ± de la VS doit faire rechercher une affection associée, tu- morale ou infectieuse ou MICI non connue par exemple.

L’intérêt diagnostique de la recherche du HLA-B27 est discutable.

Dans une spondyloarthrite axiale certaine (confirmée radiographiquement), la recherche du HLA-B27 est inutile.

En revanche, dans certains cas douteux (tableau clinique évocateur mais ne permettant pas d’être affirmatif), on peut demander ce typage, ce qui va alors permettre d’appliquer les critères ASAS :

L’objectif thérapeutique doit être la rémission ou une activité faible de la maladie.

Comme pour toute affection chronique, l’éducation du patient est fondamentale et fait partie intégrante du traitement. Le maintien ou l’appropriation d’une activité physique régulière, l’acquisition de techniques d’autorééducation, l’évitement de positions prolongées inappro- priées (comme dormir en chien de fusil, par exemple) font partie des habitudes de vie à faire adopter au patient.

Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont la pierre angulaire du traitement des spon- dyloarthrites : les AINS sont efficaces dans plus de 70 % des cas sur la lombalgie in- flammatoire, au moins au début de la maladie.

Les AINS sont habituellement rapidement efficaces et, si l’AINS est arrêté, une rechute douloureuse est observée en moins de 48 heures.

L’AINS doit être utilisé à dose optimale (quand bien même elle correspond à la dose maximale autorisée) avec, si possible, la prise le soir d’une forme à libération prolongée permettant de couvrir toute la phase inflammatoire nocturne et matinale.

En cas d’échec, après 2 semaines de traitement, il convient de faire l’essai d’un autre AINS. Au moins deux AINS doivent être essayés successivement sur 4 semaines au total avant de conclure à leur échec. Cependant, il est parfois nécessaire d’essayer plus d’AINS que deux pour trouver la bonne molécule, la sensibilité à chacune étant très pesonne-dépendante.![]() Certaines familles d’AINS comme les propioniques ou les indoliques sont habituellement plus actives.

Certaines familles d’AINS comme les propioniques ou les indoliques sont habituellement plus actives.![]() Chez 25 à 50 % des malades, la SpA reste active malgré le traitement par AINS.

Chez 25 à 50 % des malades, la SpA reste active malgré le traitement par AINS.

Attention à leur utilisation, généralement contre-indiquée, en cas de MICI associée.

Les antalgiques peuvent être utilisés en complément des AINS, surtout en cas de mani- festations rachidiennes ; de plus, ils permettent de faciliter la rééducation.

Un geste local peut être réalisé en cas d’arthrite (injection intra-articulaire) ou d’enthésopathie (infiltration cortisonique) rebelle au traitement général. La physiothéra- pie, l’ergothérapie et les techniques d’appareillage peuvent également être utilisées en fonction des atteintes et de leur évolution sous l’effet du traitement AINS.

Les traitements de fond s’adressent aux patients ne répondant pas ou répondant partielle- ment aux AINS et aux gestes locaux. Les traitements de fond conventionnels (méthotrexate, léflunomide, sulfasalazine) n’ont une efficacité attendue que sur les manifestations articulaires périphériques de la spondyloarthrite, et ne seront donc pas indiqués chez les malades pré- sentant (isolément ou non) des symptômes axiaux ou enthésitiques (rachialgies, fessalgies, douleurs thoraciques…).

La mise en place d’un traitement de fond et sa surveillance nécessitent une collaboration étroite entre le spécialiste en médecine générale et le rhumatologue.

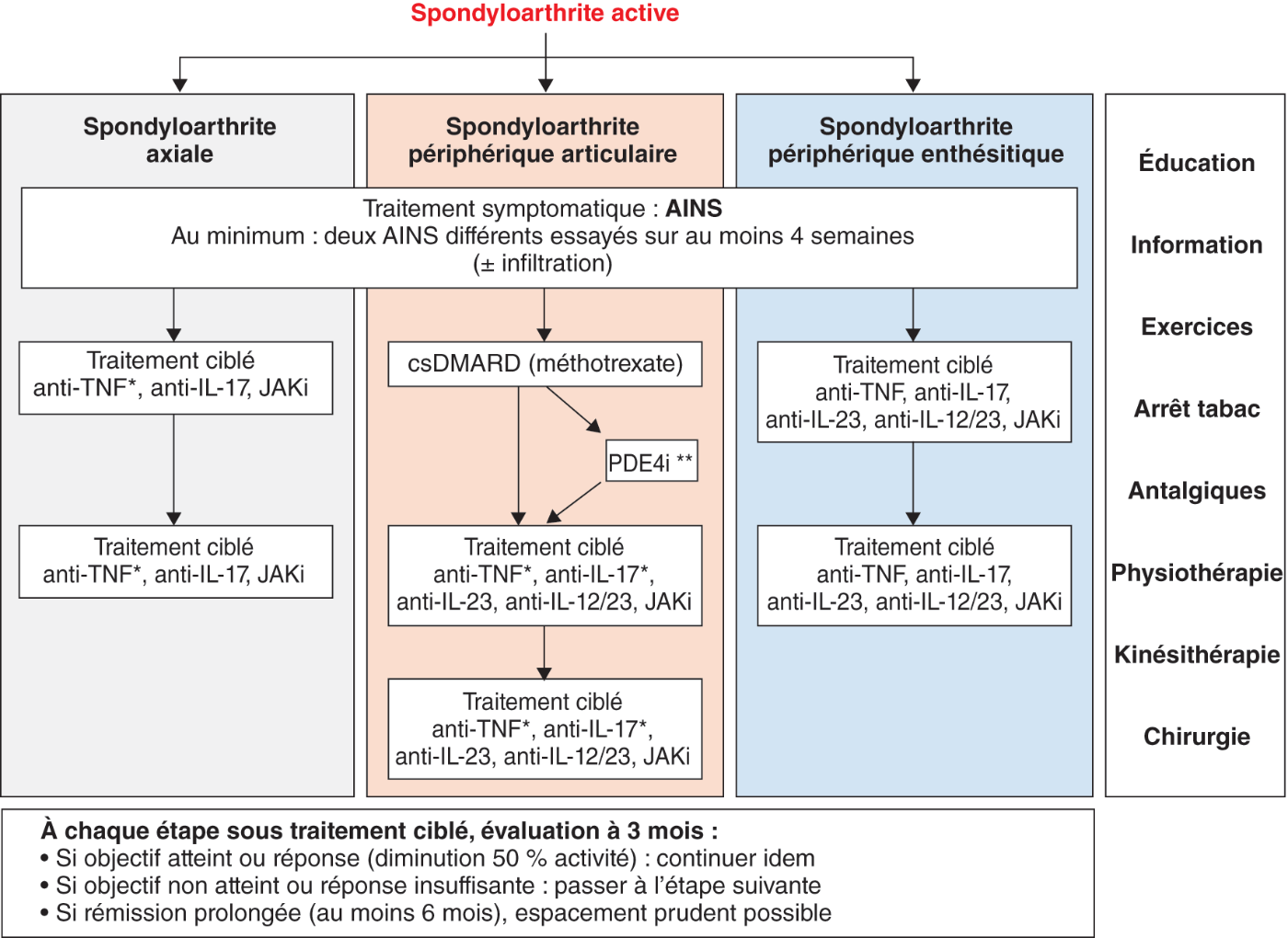

La figure 18.10 reprend les recommandations nationales de 2022 en fonction des formes de spondyloarthrites. Le tableau 18.1 résume les indications des traitements de fond dans les spondyloarthrites.

Fig. 18.10. ![]() Stratégie thérapeutique dans les spondyloarthrites.

Stratégie thérapeutique dans les spondyloarthrites.

* Actuellement en première intention en général. ** Dans certains cas particuliers.

D’après : Wendling. D et al. Actualisation 2022 des recommandations de la Société française de rhumatologie (SFR) pour la prise en charge en pratique courante des malades atteints de spondyloarthrite, incluant le rhumatisme psoriasique. Rev Rhum 2022;89(3):210–22.

Tableau 18.1. ![]() Indications des thérapies ciblées dans la spondyloarthrite (SpA).

Indications des thérapies ciblées dans la spondyloarthrite (SpA).

| SpA axiale | SpA périphérique articulaire | SpA périphérique enthésitique |

|---|---|---|

| Réponse aux AINS insuffisante et ASDAS ≥ 2,1 ou BASDAI ≥ 4 et Rx+ ou inflammation à l’IRM / CRP+ |

Réponse aux AINS insuffisante ± infiltration et Échec ≥ 1 DMARD et NAG et NAD ≥ 3** |

Réponse aux AINS insuffisante et CRP élevée ou inflammation à l’IRM et Douleur ≥ 4 |

| et Conviction du rhumatologue de débuter le traitement |

||

| L’ASDAS et le BASDAI sont deux scores d’activité de la forme axiale de la maladie. ASDAS : Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score. BASDAI : Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity. NAG : nombre d’articulations gonflées ; NAD : nombre d’articulations douloureuses. * Sauf cas particuliers. ** Nombre inférieur si coxite ou arthrite réfractaire aux infiltrations ou progression radiographique. D’après : Wendling D et al. Actualisation 2022 des recommandations de la Société française de rhumatologie (SFR) pour la prise en charge en pratique courante des malades atteints de spondyloarthrite, incluant le rhumatisme psoriasique. Rev Rhum 2022;89(3):210–22. |

||

L’arrêt du tabac est une mesure non pharmacologique indispensable, à discuter, expliquer, et vérifier ![]() car le tabagisme est facteur de mauvais pronostic à plusieurs titres :

car le tabagisme est facteur de mauvais pronostic à plusieurs titres :

![]() Prise en compte des comorbidités :

Prise en compte des comorbidités :

L’activité physique régulière (sports quels qu’ils soient) et la kinésithérapie accompagnée sont indispensables. Elles vont réduire le risque d’ankylose en mauvaise position. Toute- fois, c’est la rééducation supervisée qui est essentielle : autograndissement, postures an- ti-cyphose, mobilisation des hanches en extension, rééducation respiratoire. Les biomé- dicaments n’ont pas d’effet sur le risque d’ankylose et ne dispensent pas de la kinésithé- rapie.

Il est absolument indispensable de prévenir l’ankylose rachidienne chez les patients ayant une affection évolutive. Le travail kinésithérapique en extension rachidienne, avec travail de l’amplitude respiratoire est indispensable.

La chirurgie peut être indiquée dans le cas de remplacement prothétique articulaire (coxite en particulier), plus rarement pour effectuer une ostéotomie rachidienne de cor- rection des cyphoses dorsales majeures (perte du regard horizontal, troubles de déglutition).

Adaptation du poste de travail si nécessaire.

La spondyloarthrite sévère fait partie de la liste des trente maladies pouvant donner droit à l’exonération du ticket modérateur (ALD, affections de longue durée) : prise en charge à 100 %.

![]() Le suivi d’un patient spondylarthritique doit se fonder sur l’évaluation régulière des différents symptômes cliniques (tous les 3 à 6 mois selon l’évolutivité de la maladie). Il permet l’évaluation de l’activité de la maladie et de son re- tentissement fonctionnel, et l’évaluation du traitement (efficacité, tolérance).

Le suivi d’un patient spondylarthritique doit se fonder sur l’évaluation régulière des différents symptômes cliniques (tous les 3 à 6 mois selon l’évolutivité de la maladie). Il permet l’évaluation de l’activité de la maladie et de son re- tentissement fonctionnel, et l’évaluation du traitement (efficacité, tolérance).

L’atteinte axiale est évaluée par l’échelle visuelle analogique (EVA) rachidienne, le nombre de réveils nocturnes mais également la mesure régulière, par exemple de façon annuelle, de la taille, des courbures physiologiques (indice de Schöber, mesure de la lordose lombaire, mais également de la cyphose cervicale ou de la cyphose dorsale) et de l’ampliation thoracique.

L’atteinte articulaire périphérique impose l’examen clinique systématique de l’ensemble des articulations (nombre d’articulations douloureuses, nombre d’articulations gonflées), en particulier des coxofémorales pour ne pas méconnaître une coxopathie évolutive.

L’enthésopathie justifie la palpation des différentes enthèses : on relève le nombre d’enthèses douloureuses.

Les différentes manifestations doivent être recherchées et évaluées :

La réponse thérapeutique peut être évaluée de plusieurs façons : utilisation des EVA pa- tient, évolution du syndrome inflammatoire biologique si présent avant traitement, utilisa- tion de scores d’activité qui prennent en compte les différents domaines d’activité de la SpA (par exemple, BASDAI, ASDAS).

Ces scores sont pris en compte pour poser l’indication des anti-TNF dans les SpA axiales (cf. tableau 18.1).

Chez les patients ayant un syndrome inflammatoire biologique, la surveillance régulière de la CRP (± VS) est une aide dans l’évaluation de l’activité de la maladie.

Lors de l’utilisation prolongée des AINS, un dosage de la créatininémie et une surveil- lance du bilan hépatique sont réalisés.

Dans les formes évolutives, la réalisation régulière (par exemple, tous les 2 ou 3 ans) de radiographies du rachis cervical de profil, du rachis lombaire de face et de profil et du bassin est utile, en particulier quand des syndesmophytes sont présents au diagnostic (valeur pronostique vers l’ankylose plus étendue).

Les facteurs de mauvais pronostic reconnus sont :

L’ankylose rachidienne, l’atteinte des hanches peuvent être source d’un handicap impor- tant, de même que l’atteinte restrictive pulmonaire.

L’indice fonctionnel BASFI (Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index, autoquestion- naire de dix items) permet d’évaluer le retentissement fonctionnel.

L’atteinte osseuse avec ostéoporose et risque fracturaire (surtout important sur une « co- lonne bambou » en cervical, avec fractures transcorporéales et transdiscales souvent instables pouvant entraîner des complications neurologiques).

Le patient doit être informé des effets secondaires possibles des différents traitements et leur survenue doit être régulièrement recherchée (examen clinique, surveillance biologique).

Légende :

Dans le respect de la Réforme du deuxième cycle des études médicales (R2C), les connaissances rassemblées sur ce site sont hiérarchisées en rang A, rang B et rang C à l'aide de balises et d'un code couleur :

![]() Connaissances fondamentales que tout étudiant doit connaître en fin de deuxième cycle.

Connaissances fondamentales que tout étudiant doit connaître en fin de deuxième cycle.

![]() Connaissances essentielles à la pratique mais relevant d'un savoir plus spécialisé que tout interne d'une spécialité doit connaître au premier jour de son DES.

Connaissances essentielles à la pratique mais relevant d'un savoir plus spécialisé que tout interne d'une spécialité doit connaître au premier jour de son DES.

![]() Connaissances spécifiques à un DES donné (troisième cycle).

Connaissances spécifiques à un DES donné (troisième cycle).