Psoriasis

![]() Cet item traite du psoriasis uniquement sous l'angle de la rhumatologie.

Cet item traite du psoriasis uniquement sous l'angle de la rhumatologie.

L'atteinte articulaire est hétérogène et évolue par poussées. On peut distinguer trois grands tableaux cliniques, qui sont en fait souvent intriqués et/ou se succèdent au cours de la vie du patient (fig. 6.1).

Onycho-pachydermo-périostite

![]() Il s’agit d’une entité radioclinique pathognomonique qui associe un psoriasis unguéal, un épaississement douloureux des parties molles et une ostéopériostite visible à la radiographie ; elle prédomine sur l’hallux mais peut atteindre les autres orteils.

Il s’agit d’une entité radioclinique pathognomonique qui associe un psoriasis unguéal, un épaississement douloureux des parties molles et une ostéopériostite visible à la radiographie ; elle prédomine sur l’hallux mais peut atteindre les autres orteils.

Formes sévères avec arthrites mutilantes des mains et des pieds

Elle est exceptionnelle mais grave car à l’origine d’une destruction des articulations digitales, notamment d’une ostéolyse des phalanges, créant un raccourcissement du doigt ou de l’orteil, avec un aspect dit en « lorgnette ».

Fig. 6.1![]()

![]() Formes cliniques de rhumatisme psoriasique.

Formes cliniques de rhumatisme psoriasique.

A. Aspect de polyarthrite asymétrique touchant les IPD. À noter : l’atteinte « tripolaire » ou « en rayon », c’est-à-dire d’un doigt entier alors que le doigt adjacent est indemne de lésion. B. Monoarthrite du genou associée à un psoriasis diffus des membres inférieurs. C. Atteinte axiale avec ankylose du rachis cervical par fusion des zygapophyses et du rachis lombaire par des syndesmophytes. NB : présence de fractures vertébrales L3 et L4 sur le cliché de profil lom-baire.

Fig. 6.2![]() Aspect de dactylite psoriasique, ou orteil en « saucisse », associé à un psoriasis unguéal.

Aspect de dactylite psoriasique, ou orteil en « saucisse », associé à un psoriasis unguéal.

![]() La distribution des signes cutanés est très variable d'un patient à l'autre :

La distribution des signes cutanés est très variable d'un patient à l'autre :

L’aspect habituel est le psoriasis en plaques, souvent évident (coudes, genoux, sacrum) (fig. 6.3), mais il faut savoir rechercher des lésions psoriasiques plus discrètes autour de l’ombilic, au pli interfessier, sur le cuir chevelu et le conduit auditif externe (fig. 6.4).

Les localisations du cuir chevelu, du pli interfessier et unguéale sont plus associées au risque de développer un rhumatisme psoriasique.

L’atteinte unguéale serait l’atteinte dermatologique la plus fréquente au cours du rhumatisme psoriasique, se caractérisant par une onycholyse distale, une hyperkératose sous-unguéale et un aspect ponctué des ongles dit en « dé à coudre » (fig. 6.5).

Fig. 6.3 :![]() Psoriasis des genoux (A) et des coudes (B).

Psoriasis des genoux (A) et des coudes (B).

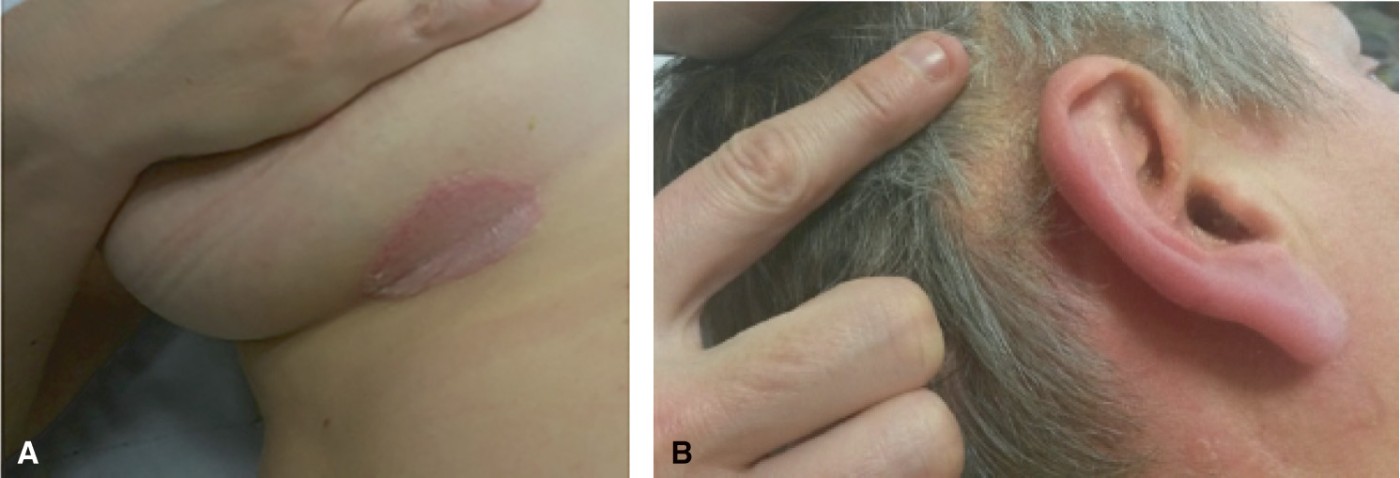

Fig. 6.4 :![]() Psoriasis sous-mammaire (A) et du cuir chevelu (B).

Psoriasis sous-mammaire (A) et du cuir chevelu (B).

Fig. 6.5 :![]() Aspect caractéristique d’atteinte unguéale du psoriasis avec aspect d’indentation en « de à coudre », avec discret aspect d’onycholyse.

Aspect caractéristique d’atteinte unguéale du psoriasis avec aspect d’indentation en « de à coudre », avec discret aspect d’onycholyse.

Comme pour les autres spondyloarthrites (cf. chapitre 18), au cours du rhumatisme psoriasique des manifestations extra-articulaires sont possibles et doivent être recherchées : uvéite, entérocolopathies inflammatoires.

![]() Très souvent, les patients ayant un rhumatisme psoriasique ont des comorbidités :

Très souvent, les patients ayant un rhumatisme psoriasique ont des comorbidités :

Ces maladies doivent être systématiquement recherchées et traitées le cas échéant

![]() Il n'y a pas d'élément spécifique

Il n'y a pas d'élément spécifique

– les marqueurs d’inflammation ne sont pas constants mais sont souvent élevés en cas de poussée évolutive, surtout polyarticulaire ;

– le facteur rhumatoïde est absent ou présent à taux faible (5 à 15 % des malades) ; les anti-CCP ou ACPA sont absents ;

– le HLA-B27 est présent dans 20 à 50 % des cas suivant la forme (plus fréquent dans les formes axiales). Sa recherche n’est donc pas utile en pratique courante.

![]() On note fréquemment chez ces patients des éléments du syndrome métabolique : dyslipidémie et hyperuricémie.

On note fréquemment chez ces patients des éléments du syndrome métabolique : dyslipidémie et hyperuricémie.

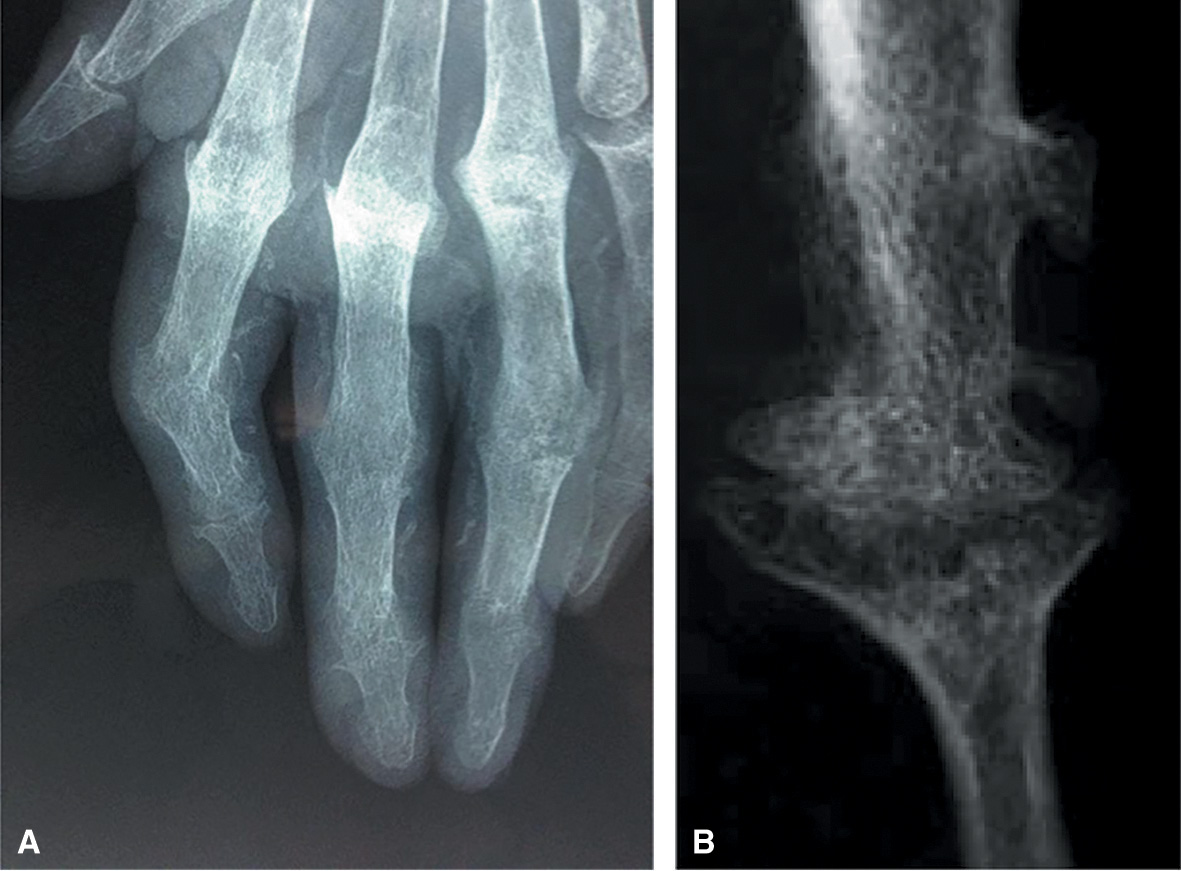

![]() Tout en appartenant au groupe des spondyloarthrites, le rhumatisme psoriasique possède des caractéristiques radiologiques qui lui sont propres et qui orientent souvent le diagnostic (fig. 6.6).

Tout en appartenant au groupe des spondyloarthrites, le rhumatisme psoriasique possède des caractéristiques radiologiques qui lui sont propres et qui orientent souvent le diagnostic (fig. 6.6).

Il s’agit de l’association souvent évocatrice :

La présence de reconstructions permet de différencier l’atteinte psoriasique de l’atteinte rhumatoïde.

Les enthésites évoluent ensuite vers une construction ostéopériostée (enthésophytes souvent « grossiers », épais) ; puis parfois l’ankylose osseuse peut s’installer (parfois de façon asymptomatique), notamment aux articulations interphalangiennes.

Fig. 6.6. ![]()

![]() Lésions radiographiques typiques du rhumatisme psoriasique.

Lésions radiographiques typiques du rhumatisme psoriasique.

A. Association évocatrice de lésions destructrices (érosion marginale, ostéolyse) et de lésions reconstructrices (anky-lose des articulations interphalangiennes). B. Aspect de périostite engainante avec présence d’appositions périostées développées aux dépens de la diaphyse d’une phalange. Érosion et pincement hyperostosiante.

L'atteinte axiale est similaire à celle observée au cours de la spondyloarthrite axiale. Les particularités sont : sacro-iliite le plus souvent unilatérale, des syndesmophytes souvent grossiers. L’atteinte structurale cervicale est plus fréquente que dans la spondyloarthrite axiale.

![]() Les aspects radiographiques de l'atteinte des doigts et des orteils sont très variés, associant :

Les aspects radiographiques de l'atteinte des doigts et des orteils sont très variés, associant :

Fig. 6.7.![]() Radiographies de face de l'avant-pied droit (A) et gauche (B). Arthrite ankylosante des articulations interphalangiennes proximales.

Radiographies de face de l'avant-pied droit (A) et gauche (B). Arthrite ankylosante des articulations interphalangiennes proximales.

![]() Les affections mycosiques, les dyshidroses, la dermite séborrhéique et l'eczéma prêtent parfois à confusion et nécessitent l'avis d'un dermatologue.

Les affections mycosiques, les dyshidroses, la dermite séborrhéique et l'eczéma prêtent parfois à confusion et nécessitent l'avis d'un dermatologue.

![]() Il s’agit de la polyarthrite rhumatoïde (cf. chapitre 17) et des autres spondyloarthrites (cf. chapitre 18) mais également de l’arthrose érosive (cf. chapitre 8) et de la goutte(cf. chapitre 19).

Il s’agit de la polyarthrite rhumatoïde (cf. chapitre 17) et des autres spondyloarthrites (cf. chapitre 18) mais également de l’arthrose érosive (cf. chapitre 8) et de la goutte(cf. chapitre 19).![]() La distinction entre un rhumatisme psoriasique et une arthrose digitale érosive floride touchant les articulations interphalangiennes distales et/ou proximales est souvent très difficile. Elle repose sur le caractère plus érosif et reconstructeur du rhumatisme psoriasique et la mise en évidence d’érosions généralement centrales au cours de l’arthrose, donnant un aspect en « aile de mouette » aux phalanges.

La distinction entre un rhumatisme psoriasique et une arthrose digitale érosive floride touchant les articulations interphalangiennes distales et/ou proximales est souvent très difficile. Elle repose sur le caractère plus érosif et reconstructeur du rhumatisme psoriasique et la mise en évidence d’érosions généralement centrales au cours de l’arthrose, donnant un aspect en « aile de mouette » aux phalanges.

Le psoriasis étant un facteur de risque d’hyperuricémie et de goutte (cf. chapitre 19), il convient d’évoquer ce diagnostic chez un patient ayant du psoriasis et se présentant avec une arthrite aiguë des membres inférieurs.

La stratégie thérapeutique partage quelques points communs avec la polyarthrite rhumatoïde (PR) (cf. chapitre 17) mais de nombreuses biothérapies du rhumatisme psoriasique ne sont pas efficaces dans la PR : c’est le cas des inhibiteurs de l’IL-17 ou de la voie IL-12/IL-23 ou IL-23.

Le traitement du rhumatisme psoriasique a fait l’objet de recommandations françaises en 2022.

Une étroite collaboration entre dermatologue et rhumatologue est souhaitable, compte tenu de l’intrication des deux maladies et de traitements généraux communs.

Les traitements symptomatiques et locaux suffisent parfois à contrôler les formes limitées et/ou peu sévères de rhumatisme psoriasique. Mais souvent un traitement de fond doit être instauré.

En effet, un bon contrôle du rhumatisme psoriasique s’associe à un meilleur pronostic.

Ils diffèrent peu de ceux des autres rhumatismes inflammatoires chroniques

Les traitements locaux sont recommandés dans les formes localisées : infiltrations de dérivés cortisoniques. La chirurgie en cas d’arthrite destructrice peut être indiquée.

La physiothérapie, l’ergothérapie, la podologie, la kinésithérapie et la prise en charge psychologique font partie intégrante d’une prise en charge adaptée et multidisciplinaire. L’avis d’une diététicienne peut être souhaitable en particulier en présence d’un syndrome métabolique.

Dans la nomenclature anglo-saxonne, qui tend à s’imposer, nous parlons de DMARDs (Disease-Modifying An-tiRheumatic Drugs) pour désigner ces traitements de fond.

On distingue deux classes de traitements de fond, ou DMARD conventionnels et ciblés, utilisés pour le traitement du rhumatisme psoriasique :

Selon les dernières recommandations, la première ligne de traitement de fond doit être le méthotrexate, notamment lorsqu’il existe une atteinte cutanée. Les biothérapies et traitements de fond synthétiques ciblés ne doivent être envisagés qu’en cas d’échec d’un traitement de fond synthétique conventionnel, sauf en cas d’atteinte axiale prédominante.

Aucun de ces traitements n'a démontré d'efficacité structurale, c'est-à-dire de capacité à ralentir la progression des lésions radiologiques.

Le choix de la molécule est guidé par :

Les modalités de suivi du rhumatisme psoriasique sont globalement identiques à celles de la polyarthrite rhumatoïde. En l’absence d’un suivi rapproché et d’un traitement régulièrement adapté, les atteintes, souvent additives dans le temps, tout particulièrement aux mains et aux pieds, peuvent aboutir à un handicap fonctionnel majeur.

Légende :

Dans le respect de la Réforme du deuxième cycle des études médicales (R2C), les connaissances rassemblées sur ce site sont hiérarchisées en rang A, rang B et rang C à l'aide de balises et d'un code couleur :

![]() Connaissances fondamentales que tout étudiant doit connaître en fin de deuxième cycle.

Connaissances fondamentales que tout étudiant doit connaître en fin de deuxième cycle.

![]() Connaissances essentielles à la pratique mais relevant d'un savoir plus spécialisé que tout interne d'une spécialité doit connaître au premier jour de son DES.

Connaissances essentielles à la pratique mais relevant d'un savoir plus spécialisé que tout interne d'une spécialité doit connaître au premier jour de son DES.

![]() Connaissances spécifiques à un DES donné (troisième cycle).

Connaissances spécifiques à un DES donné (troisième cycle).