Radiculalgie et syndrome canalaire

![]() Une lomboradiculalgie est une douleur partant de la région lombaire ou lombofessière et irradiant dans le membre inférieur (voire aux deux) selon une topographie métamérique. Cette douleur peut être en rapport avec une atteinte du nerf crural (racines L3 ou L4) ou du nerf sciatique (racines L5 ou S1) (tableau 4.1).

Une lomboradiculalgie est une douleur partant de la région lombaire ou lombofessière et irradiant dans le membre inférieur (voire aux deux) selon une topographie métamérique. Cette douleur peut être en rapport avec une atteinte du nerf crural (racines L3 ou L4) ou du nerf sciatique (racines L5 ou S1) (tableau 4.1).

Tableau 4.1 : ![]() Topographie des lomboradiculalgies.

Topographie des lomboradiculalgies.

| Territoire sensitif | Réflexe ostéotendineux | Déficit moteur | Mouvement | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Racine | L2 | – Face médiale de cuisse | Psoas | Flexion hanche | |

| L3 | – Face antérieure de cuisse – Genou |

Patellaire (rotulien) | Psoas | Flexion hanche | |

| Quadriceps | Extension genou | ||||

| L4 | – Face antérolatérale de cuisse – Face antérieure du genou – Bord antérieur jambe |

Quadriceps | Extension genou | ||

| Tibial antérieur | Dorsiflexion pied | ||||

| L5 | – Face postérolatérale de cuisse – Face postérolatérale de jambe – Malléole externe, dos du pied, 1er orteil |

Long extenseur de l'hallux, long extenseur des orteils | Dorsiflexion orteils | ||

| Tibial antérieur | Dorsiflexion pied | ||||

| Fibulaires | Éversion pied | ||||

| Moyen glutéal | Abduction hanche | ||||

| S1 | – Face postérieure de cuisse et jambe – Talon – Plante, bord latéral du pied, 5e orteil |

Calcanéen (achilléen) | Triceps sural | Flexion plantaire pied | |

| Ischiojambiers | Flexion genou | ||||

Comme pour les lombalgies, le terme de lomboradiculalgie « commune » ou « non spécifique » s'applique pour les pathologies mécaniques fréquentes (discopathies, arthrose, rétrécissement canalaire) et s'oppose à celui de lomboradiculalgie « secondaire » en relation avec des affections inflammatoires, fracturaires, infectieuses, tumorales.

Les lombosciatiques sont les plus fréquentes des lomboradiculalgies. Elles sont à l’origine d’une douleur de la face postérieure ou latérale du membre inférieur. L’origine discale (hernie discale) est la plus fréquente chez les sujets jeunes (20 à 40 ans), tandis que l’origine arthrosique (zygapophysaire) est plus fréquente chez la personne âgée. Le mécanisme dans les deux cas est celui d’une compression radiculaire.

Les deux questions essentielles sont :

Interrogatoire

Comme dans toute douleur, la douleur sera quantifiée sur une échelle visuelle analogique ou numérique, en séparant le cas échéant la douleur radiculaire de la douleur lombaire.

Ainsi, l'interrogatoire oriente vers une lombosciatique commune ou une lombosciatique secondaire :

Examen physique

L'examen physique recherche les éléments suivants :

Tableau 4.2 : ![]() Cotation de la force musculaire.

Cotation de la force musculaire.

| 5 | Mouvement contre résistance, force normale |

|---|---|

| 4 | Mouvement contre résistance, force diminuée |

| 3 | Mouvement contre la pesanteur, pas de mouvement contre résistance |

| 2 | Contraction et mouvement après annulation de la pesanteur |

| 1 | Contraction palpable sans mouvement |

| 0 | Absence de contraction |

Tableau 4.3 : ![]() Les éléments d'orientation pour identifier le mécanisme pathogénique à l'origine d'une lombosciatique commune.

Les éléments d'orientation pour identifier le mécanisme pathogénique à l'origine d'une lombosciatique commune.

| Pathologie discale | Atteinte articulaire postérieure | Rétrécissement canalaire |

|---|---|---|

| – Sujet jeune – Mouvement déclenchant – Horaire mécanique – Douleur maximale en position assise – Impulsivité à la toux – Attitude antalgique – Signe de la sonnette – Signe de Lasègue – Trajet monoradiculaire |

– Sujet plus âgé – Horaire mécanique – Douleur maximale en station debout statique – Reproduction en extension/rotation du rachis |

– Sujet plus âgé – Horaire mécanique – Douleur maximale à la marche – Périmètre de marche limité par la radiculalgie – Reproduction en extension/rotation du rachis |

Apprécier la gravité

Les signes de gravité (nécessitant une prise en charge chirurgicale en urgence) sont :

Examens complémentaires

En l’absence de drapeaux rouges (cf. item 94 au chapitre 3), une lombosciatique com-mune typique ne nécessite initialement aucun examen complémentaire avant d’initier un traitement médicamenteux.

Il est fréquent de trouver sur les examens d’imagerie des anomalies anatomiques sans correspondance clinique : un débord discal voire une hernie sans conflit à un autre étage, de l’arthrose interapophysaire postérieure, un angiome… Ces anomalies et leur absence de concordance avec la clinique doivent être expliquées au patient, afin qu’il ou elle comprenne pourquoi elles ne sont pas intégrées ou ciblées par la prise en charge proposée.

Quand les demander ?

Pour une lombosciatique commune non compliquée, les examens d’imagerie en coupe (IRM, TDM) ne sont pas indiqués dans les 6 semaines sauf si une injection de corticoïde (infiltration) ou un traitement chirurgical est envisagé.

On rappelle qu’une lombosciatique avec signes de gravité justifie une prise en charge ur-gente en milieu médico-chirurgical, au cours de laquelle une imagerie en coupe sera réa-lisée (IRM en première intention ou, si non disponible, TDM), afin de préciser l’étiologie avant une éventuelle chirurgie.

Lequel (lesquels) demander ?

Qu'en attendre ?

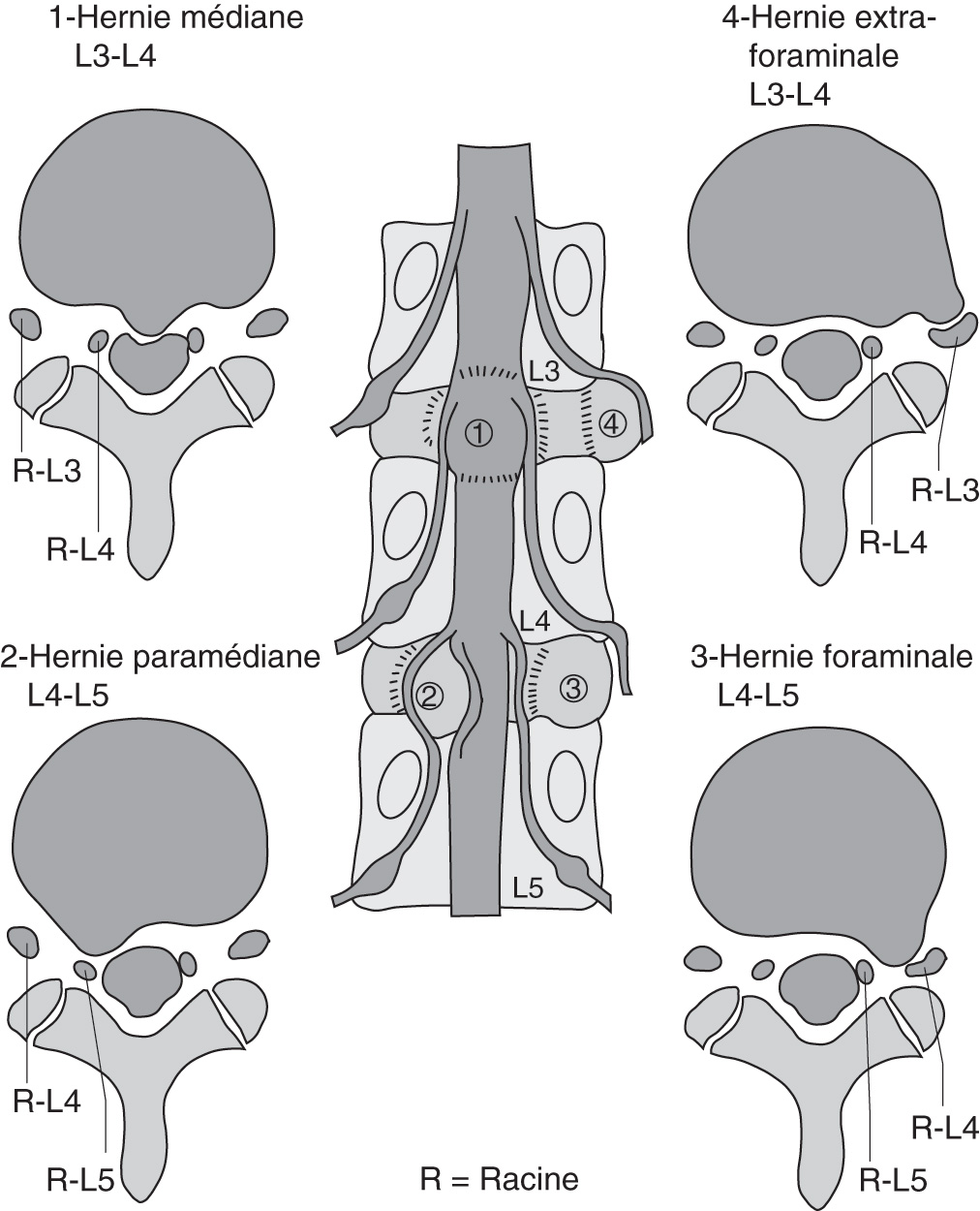

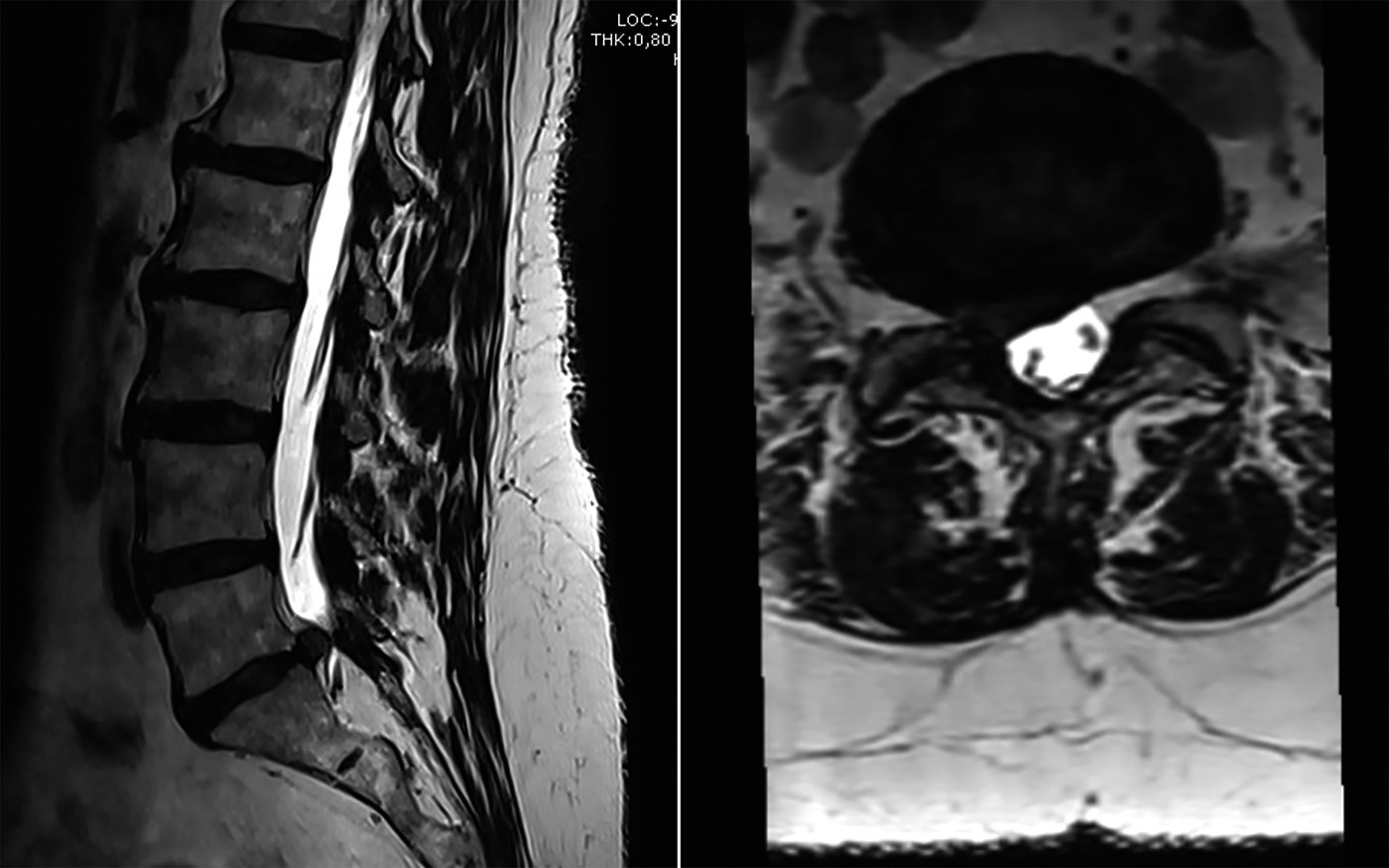

Recherche de concordance avec la clinique, précise le type de la hernie (médiane, pa-ramédiane, foraminale et extraforaminale et sous- ou extraligamentaire, migrée ou exclue) (fig. 4.1 à 4.3).

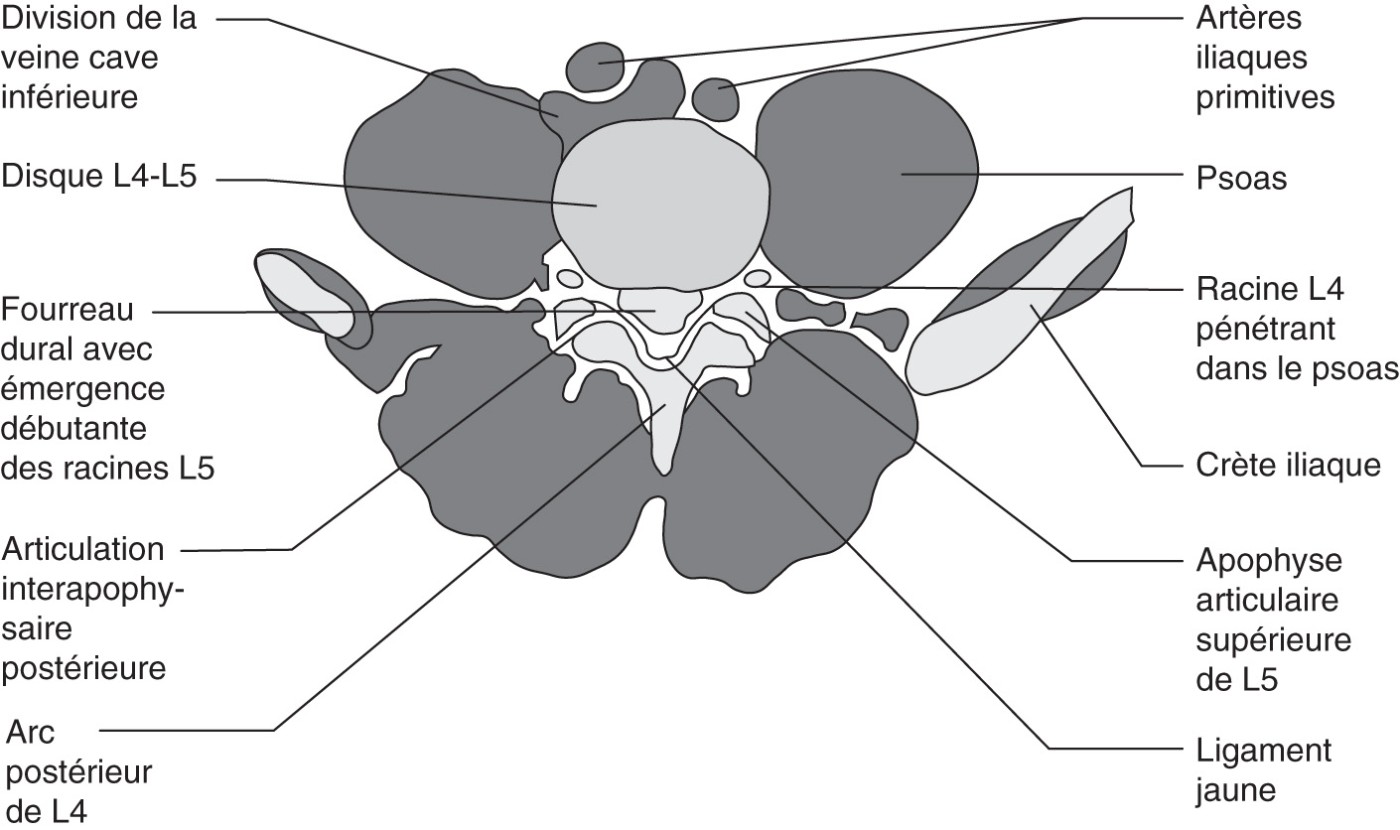

Fig. 4-1 :![]() Aspect anatomique du disque intervertébral L4-L5 et des structures adjacentes.

Aspect anatomique du disque intervertébral L4-L5 et des structures adjacentes.

Fig. 4-2 :![]() Aspects anatomiques des principales formes de hernies discales.

Aspects anatomiques des principales formes de hernies discales.

Fig. 4-3 :![]() Aspects IRM d’une hernie discale en séquence T2 en coupe sagittale et transversale. Hernie discale paramédiane droite venant au contact de la racine S1 droite.

Aspects IRM d’une hernie discale en séquence T2 en coupe sagittale et transversale. Hernie discale paramédiane droite venant au contact de la racine S1 droite.

Traitement

La prise en charge englobe les éléments suivants.

Contexte de la prise en charge

En dehors des lombosciatiques graves, la prise en charge peut se faire en ambulatoire.

Traitement symptomatique

Il comprend les traitements antalgiques oraux : antalgiques de palier I ou II, AINS, voire décontracturants musculaires pendant quelques jours. Le repos au lit n'est pas un traitement de la lombosciatique commune. Cependant, l'adaptation des activités en fonction de la douleur est nécessaire, et des mesures physiques peuvent y être associées telles que l'apposition de chaleur ou la prescription d'une ceinture lombaire.

Traitement étiologique

En cas d'échec du traitement symptomatique, des infiltrations épidurales (injection de dérivés cortisoniques dans l'espace épidural) peuvent être proposées. Plusieurs voies d'injection sont possibles (interépineuses, interlamaires, hiatus sacrococcygien), réalisables sans ou avec contrôle scopique ou échographique.

En cas d'échec de ce traitement, une intervention chirurgicale sera proposée afin de résoudre le conflit discoradiculaire, avec une amélioration de la radiculalgie (mais un risque de douleur lombaire résiduelle).

Traitement kinésithérapeutique

La kinésithérapie à visée antalgique peut être utile, mais la kinésithérapie « active » n'est pas utile. Elle ne sera proposée qu'après régression de la douleur radiculaire. Son intérêt est majeur dans la prévention des récidives de lomboradiculalgies. Elle comprend :

Une application comme Activ'Dos peut également être utilisée pour guider le patient dans sa rééducation.

Prise en charge des aspects socioprofessionnels

Des adaptations du poste de travail peuvent être nécessaires pour faciliter la reprise lorsqu’un arrêt de travail a été prescrit. Cela peut être facilité par les services de santé au travail qui peuvent accompagner le retour d’un salarié à son poste de travail.

Certaines lombosciatiques L5 ou S1 peuvent être prises en charge au titre d’une maladie professionnelle (tableau n° 98 du régime général).

Moins fréquente que la lombosciatique, la lombocruralgie affecte une des racines du nerf crural.

Topographie de la douleur (tableau 4.1)

La douleur est souvent d'installation brutale, intense, avec des dysesthésies (brûlures, broiement) ; une recrudescence nocturne peut être observée même dans les formes communes de lombocruralgie.

Le signe de Léri remplace le signe de Lasègue : sur le patient en décubitus ventral, la douleur à la face antérieure de la cuisse est reproduite lors de la flexion du genou à 90° et de l'extension de la cuisse sur le bassin (vidéo 4.2).

L'abolition (ou la diminution) du réflexe patellaire ne distingue pas une atteinte L4 ou L3. L'hypoesthésie superficielle à la face antérieure de la cuisse, un déficit du quadriceps sont fréquents. L'amyotrophie est fréquente, rapide. Le psoas (L3), le tibial antérieur (L4) peuvent être touchés.

Diagnostic différentiel

![]() Toute douleur de la face antérieure de la cuisse n'est pas une cruralgie. Les affections à éliminer sont :

Toute douleur de la face antérieure de la cuisse n'est pas une cruralgie. Les affections à éliminer sont :

Examens complémentaires

![]() La prescription d'imagerie est la même que pour les lombosciatiques. En cas de suspicion de lombocruralgie symptomatique, des étiologies spécifiques doivent être recherchées à la recherche d'une compression extra-rachidienne du nerf crural.

La prescription d'imagerie est la même que pour les lombosciatiques. En cas de suspicion de lombocruralgie symptomatique, des étiologies spécifiques doivent être recherchées à la recherche d'une compression extra-rachidienne du nerf crural.

Examen clinique

Ce diagnostic est évoqué sur les éléments suivants :

Examens complémentaires

Fig. 4.4. ![]() Aspect scannographique d’un canal lombaire rétréci par de l’arthrose zygapo-physaire et une discopathie.

Aspect scannographique d’un canal lombaire rétréci par de l’arthrose zygapo-physaire et une discopathie.

Traitement

Le traitement médical est identique à celui de la lombosciatique commune. Une rééducation active avec kinésithérapie de délordose est indiquée.

Le traitement chirurgical comporte une libération des structures nerveuses et vasculaires par laminectomie et réalésage du canal rachidien.

Ce sont les douleurs qui ne sont pas dues à une pathologie discale ou arthrosique mais qui sont la manifestation d'affections plus sévères ou nécessitant une prise en charge thérapeutique spécifique.

L'interrogatoire est le plus important, l'examen clinique étant souvent pauvre. Les caractéristiques cliniques (tableau 4.4) et les antécédents orientent le diagnostic.

Tableau 4.4 : ![]() Éléments cliniques orientant vers une radiculalgie symptomatique.

Éléments cliniques orientant vers une radiculalgie symptomatique.

| Pathologie suspectée | Anamnèse | Examen physique | Examens complémentaires |

|---|---|---|---|

| Métastase, lymphome | – Âge > 50 ans – Antécédent de cancer ostéophile (poumon, rein, sein, prostate, thyroïde) – Altération de l'état général – Lomboradiculalgie à début progressif, sans facteur déclenchant, s'aggravant, de rythme mixte ou inflammatoire |

– Déficit moteur ou sensitif – Possible syndrome de la queue de cheval – Prostate indurée – Tumeur du sein – Adénopathies |

– IRM du rachis – Recherche du primitif selon l'étiologie suspectée – Biopsie de la lésion biologique – Étiologie de l’infection (hémocultures, ECBU) – Ponction-Biopsie discovertébrale |

| Tumeur intrarachidienne (neurinome, schwannome) | – Rythme inflammatoire des douleurs – Douleurs nocturnes cédant à la mise en orthostatisme (syndrome du lion en cage) |

– Raideur multidirectionnelle – Signes neurologiques lésionnels ou sous-lésionnels |

– IRM du rachis – Selon l’étiologie suspectée : biopsie ou exérèse d’emblée |

| Méningoradiculites infectieuses (herpès, zona, VIH, Lyme) | – Absence de facteur traumatique déclenchant, pas de syndrome rachidien – Contexte infectieux, morsure de tique – Syndrome méningé |

– Absence de facteur traumatique déclenchant, pas de syndrome rachidien – Contexte infectieux, morsure de tique – Syndrome méningé |

– Sérologies microbiologiques et/ou PCR virale – Ponction lombaire |

| Spondyloarthrite | – Homme < 40 ans – Antécédent familial de spondyloarthrite – Antécédent personnel de fessalgies à bascule, talagies, uvéite, psoriasis, diarrhée – Douleur de sciatique tronquée : fesse, irraditation postérieure s'arrêtant au genou – Horaire inflammatoire des douleurs – Sensibilité aux AINS |

– Douleur sacro-iliaque – Psoriasis cutané |

– IRM du rachis et des sacro-iliaques – HLA-B27 |

La névralgie cervicobrachiale est une douleur partant du cou et irradiant dans le membre supérieur selon un trajet radiculaire. Elle traduit la souffrance d'une racine nerveuse cervicale (5e, 6e, 7e, 8e cervicales ou 1re thoracique).

Comme pour les lombalgies et les lomboradiculalgies, on distingue les névralgies cervicobrachiales communes et les névralgies cervicobrachiales secondaires (inflammatoires, infectieuses, tumorales).

Parmi les névralgies cervicobrachiales communes ;

Tableau 4.5 : ![]() Diagnostic topographique d'une atteinte radiculaire du membre supérieur.

Diagnostic topographique d'une atteinte radiculaire du membre supérieur.

| Réflexe ostéo-tendineux | Déficit moteur | Territoire sensitif | ||

|---|---|---|---|---|

| Racine | C5 | Bicipital | Abduction du bras, rotateurs de l'épaule | Moignon de l'épaule, face latérale du bras |

| C6 | Styloradial | Flexion du coude (brachioradial), supination, flexion du pouce | Face latérale du membre supérieur jusqu'au pouce | |

| C7 | Tricipital | Extension du coude, poignet, doigts, pronation | Face postérieure du membre supérieur jusqu'aux 2e et 3e doigts | |

| C8/T1 | Ulnopronateur | Flexion et écartement des doigts | Face médiale du membre supérieur jusqu'aux 4e et 5e doigts | |

Ce sont les caractéristiques de la douleur, l’examen neurologique (compression médullaire), l’examen du thorax, du cou, des creux sus-claviculaires et axillaires, des membres inférieurs. Ce sont les mêmes signes à rechercher que pour une lomboradiculalgie secondaire (tableau 4.4).

Au moindre doute, il faut vérifier l’absence de signes d’inflammation biologique.

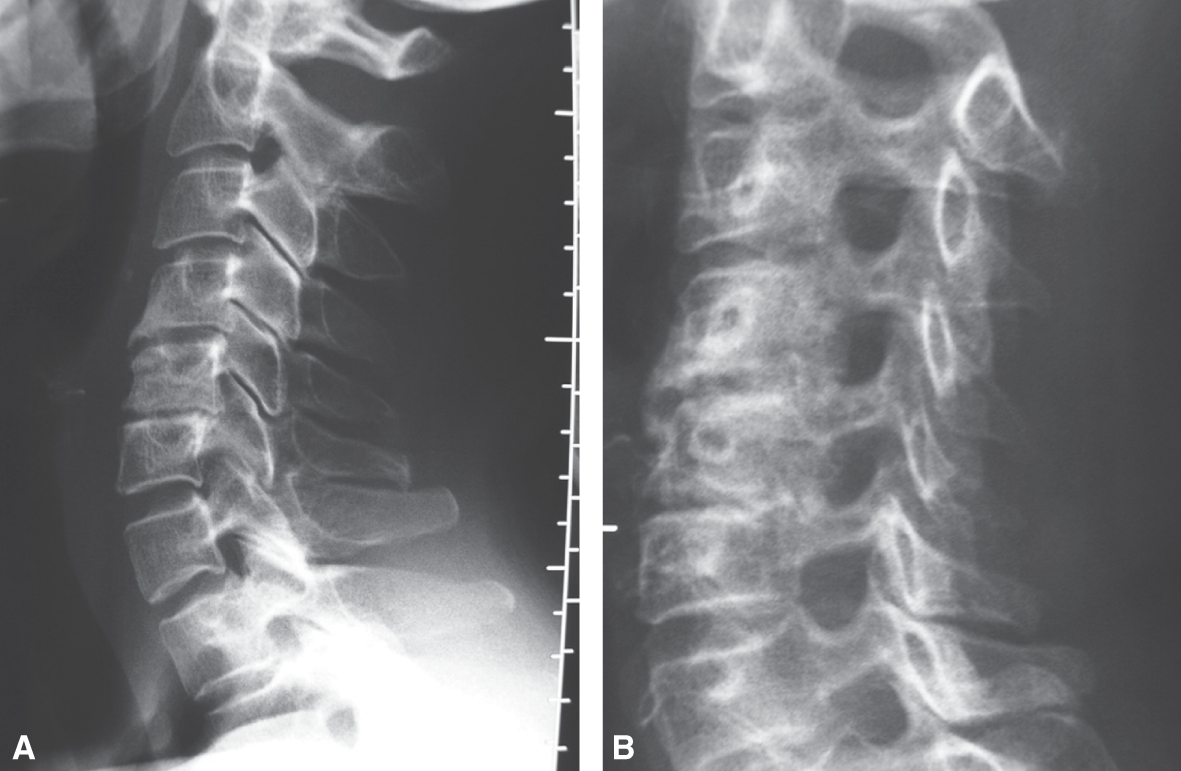

Les radiographies de face et profil ne sont pas obligatoires mais peuvent être utiles. Ne pas oublier le cliché de trois quarts pour l’analyse des foramens (fig. 4.5).

L’IRM reste l’examen de référence en cas de résistance au traitement médical ou de suspicion de névralgie cervicobrachiale secondaire. La TDM est moins performante pour différencier les étiologies secondaires.

Fig. 4-5 :![]() Radiographies du rachis cervical de profil (A) et de trois quarts gauche (B). Uncodiscarthrose C4-C5 et C5-C6 rétrécissant les foramens.

Radiographies du rachis cervical de profil (A) et de trois quarts gauche (B). Uncodiscarthrose C4-C5 et C5-C6 rétrécissant les foramens.

Comme pour les lomboradiculalgies, une étiologie infectieuse, neurologique, tumorale ou une méningoradiculite peuvent être révélées par une douleur radiculaire (tableau 4.4). Certaines étiologies sont spécifiques aux radiculalgies cervicales :

![]() En dehors des névralgies cervicobrachiales graves, la prise en charge peut se faire en ambulatoire.

En dehors des névralgies cervicobrachiales graves, la prise en charge peut se faire en ambulatoire.

Les injections de dérivés cortisoniques ne sont plus recommandées au niveau cervical au vu du risque de complications neurologiques.

En cas de névralgie cervicobrachiale résistante à un traitement bien conduit et avec une bonne concordance radioclinique, le traitement est donc chirurgical.

La kinésithérapie peut être utile d'emblée. Elle comprend :

Des adaptations du poste de travail peuvent être nécessaires pour faciliter la reprise lorsqu'un arrêt de travail a été prescrit.

Les syndromes canalaires correspondent aux manifestations neurologiques liées à l'irritation d'un nerf lorsqu'il traverse un défilé ostéo-ligamento-musculaire.

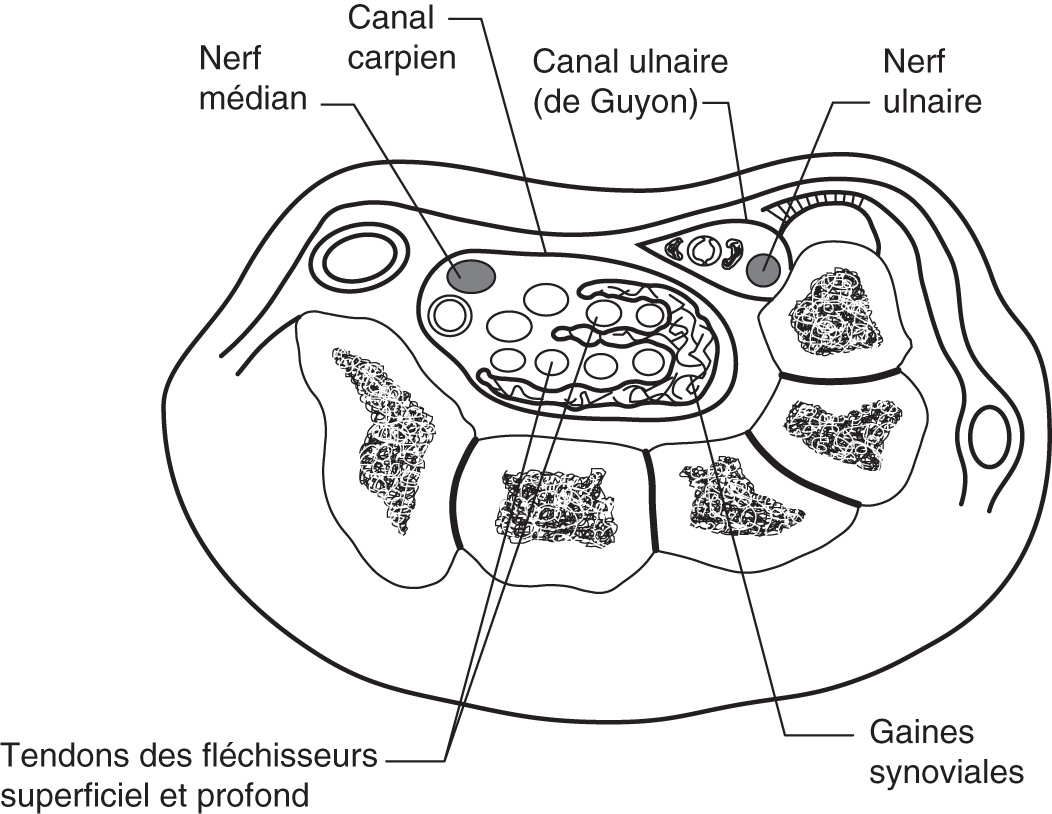

C’est la compression du nerf médian lors de sa traversée sous le rétinaculum des fléchisseurs sur la face antérieure du poignet (canal carpien). Ce nerf mixte assure la sen-sibilité de la face palmaire des trois premiers doigts et de la moitié radiale de l’annulaire, de la face dorsale des deuxième et troisième phalanges de l’index, du majeur et de la moitié radiale de l’annulaire, la motricité des muscles de l’éminence thénar (court abduc-teur, faisceau superficiel du court fléchisseur et opposant du pouce) et des deux lombricaux latéraux (fig. 4.6).

Fig. 4-6 :![]() Coupe du canal carpien.

Coupe du canal carpien.

C'est le plus fréquent des syndromes canalaires (1 % de la population), survenant trois fois sur quatre chez la femme (post-ménopause, fin de grossesse) ; bilatéral dans 50 % des cas, il prédomine du côté dominant et est reconnu en tant que maladie professionnelle.

Le diagnostic de syndrome du canal carpien est avant tout clinique.

La forme sensitive, d’installation progressive, la plus fréquente, se caractérise par :

La forme motrice déficitaire est la forme évoluée : elle s’accompagne d’une maladresse de la main, d’un déficit de la force du pouce (opposant, court abducteur). La forme la plus évoluée est une amyotrophie du versant latéral de l’éminence thénarienne. À ce stade, les paresthésies ont le plus souvent régressé.

![]() Dans les diagnostics différentiels, il faut éliminer : le syndrome du canal de Guyon (nerf ulnaire), une atteinte du médian au coude, une radiculalgie C6, une atteinte plexique (défilé thoracobrachial).

Dans les diagnostics différentiels, il faut éliminer : le syndrome du canal de Guyon (nerf ulnaire), une atteinte du médian au coude, une radiculalgie C6, une atteinte plexique (défilé thoracobrachial).

![]() Il est idiopathique dans plus de 50 % des cas.

Il est idiopathique dans plus de 50 % des cas.

Dans les autres cas, l'étiologie peut être :

Le traitement médical, indiqué dans les formes sensitives pures, associe :

Le traitement chirurgical — en cas d’échec du traitement médical ou d’emblée dans les formes déficitaires ou avec amyotrophie et les formes compressives — consiste en une neurolyse du nerf médian après section du rétinaculum des fléchisseurs.

Le traitement prophylactique (attelle de fonction, aménagement de poste) est indiqué en cas d’activité professionnelle favorisante (mouvements répétés du poignet, utilisation d’appareils vibrants).

Le nerf ulnaire chemine sur le versant postérieur de l’épicondyle médial dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne sous l’arcade du fléchisseur ulnaire du carpe.

L’origine du syndrome canalaire est parfois post-traumatique mais, le plus souvent, la compression est idiopathique. Des facteurs favorisants doivent être recherchés (appuis prolongés sur les coudes, mouvements spécifiques lors du travail).

Les symptômes sont principalement sensitifs (paresthésies, perte de sensibilité, douleurs neuropathiques) dans les deux derniers doigts. Ils sont favorisés par la flexion prolongée du coude.

La percussion du nerf dans la gouttière peut reproduire la symptomatologie mais reste inconstante. L’atteinte motrice est rare. Elle concerne principalement les muscles interos-seux, l’abduction du 5e doigt. Dans les formes évoluées, l’amyotrophie est visible au ni-veau de la première commissure (1er interosseux) et de l’éminence hypothénarienne.

Les examens paracliniques sont guidés par la clinique.

Le traitement des formes non déficitaires sur le plan moteur repose sur l’éviction des postures favorisantes, le port nocturne d’attelle du coude. Une injection de dérivés cortisonés peut être proposée même si l’efficacité est discutée. Pour les formes résistantes ou sévères, un traitement chirurgical est proposé (neurolyse du nerf ulnaire ou transposition du nerf en antérieur de l’epicondyle médial)

![]() Les diagnostics différentiels sont principalement une pathologie du nerf ulnaire au poignet (dans la loge de Guyon), la radiculopathie C8, l’atteinte plexique C8-T1 (défilé thoracobrachial).

Les diagnostics différentiels sont principalement une pathologie du nerf ulnaire au poignet (dans la loge de Guyon), la radiculopathie C8, l’atteinte plexique C8-T1 (défilé thoracobrachial).

![]() La compression du nerf ulnaire au poignet (loge de Guyon) est un diagnostic rare. L’ENMG et un examen d’imagerie (échographie ou IRM) sont indispensables à la recherche d’une cause secondaire (fracture, kyste arthrosynovial, tumeurs, pathologie de l’artère ulnaire). Le risque d’une forme déficitaire sur le plan moteur est plus important que pour la compression du nerf au coude.

La compression du nerf ulnaire au poignet (loge de Guyon) est un diagnostic rare. L’ENMG et un examen d’imagerie (échographie ou IRM) sont indispensables à la recherche d’une cause secondaire (fracture, kyste arthrosynovial, tumeurs, pathologie de l’artère ulnaire). Le risque d’une forme déficitaire sur le plan moteur est plus important que pour la compression du nerf au coude.

Le col de la fibula est une zone de compression fréquente du nerf fibulaire commun. Dans cette région, il contourne le col de la fibula dans le tunnel des fibulaires avant de se diviser en nerfs fibulaires profond et superficiel.

L’origine du conflit est le plus souvent posturale (appui prolongé, position à genoux, hospitalisation prolongée avec position inadaptée). Une origine externe (lésion à proximité, kyste arthrosynovial) doit être recherchée, ainsi qu’un antécédent traumatique de la fibula.

Un amaigrissement rapide est un facteur favorisant.

Une symptomatologie déficitaire brutale et douloureuse sans facteur déclenchant doit faire suspecter une vascularite.

L’examen clinique retrouve :

La prise en charge est celle de la posture ou de l’appui prolongé à modifier. En cas de lésion compressive externe (kyste, cal osseux…), d’une tumeur nerveuse ou d’une évolu-tion non favorable, une chirurgie doit se discuter.

Le principal diagnostic différentiel est la radiculopathie L5.

Ce syndrome canalaire est important à connaître malgré sa rareté. En effet, il s’agit d’un motif de passage aux urgences devant l’importance de la symptomatologie déficitaire motrice :

• le nerf radial contourne la diaphyse humérale au niveau du tiers moyen de l’humérus (gouttière humérale) ; son contact direct avec la diaphyse humérale le rend particuliè-rement vulnérable aux compressions extrinsèques ;

• l’origine est le plus souvent posturale (paralysie du membre supérieur au réveil, « Saturday night palsy ») ; la seconde origine est traumatique (fracture de la diaphyse humérale).

La clinique est principalement motrice. Le déficit sensitif est au second plan et concerne la face dorsale de la main. Le déficit moteur concerne l’extension des doigts et du poignet. Le patient se présente avec un poignet tombant. Le triceps brachial et le réflexe tricipital sont épargnés.

L’évolution en cas d’une origine posturale est spontanément favorable. La chirurgie est à discuter en fonction de la récupération et de l’étiologie (fracture humérale).

Le principal diagnostic différentiel est la radiculopathie C7, la compression du nerf radial au coude ou au creux axillaire.

![]() Le syndrome du défilé thoracobrachial correspond à la compression du plexus brachial dans un passage étroit formé par le défilé interscalénique et l'espace costopectoral. La compression peut être nerveuse pure ou être associée à une compression artérielle. Une côte cervicale ou une apophyse transverse cervicale longue peuvent être retrouvées.

Le syndrome du défilé thoracobrachial correspond à la compression du plexus brachial dans un passage étroit formé par le défilé interscalénique et l'espace costopectoral. La compression peut être nerveuse pure ou être associée à une compression artérielle. Une côte cervicale ou une apophyse transverse cervicale longue peuvent être retrouvées.

Le caractère positionnel des douleurs doit orienter vers ce diagnostic. Les formes aiguës peuvent se manifester par une atteinte veineuse (phlébite) ou artérielle (ischémie), alors que les atteintes chroniques sont le plus souvent nerveuses, de diagnostic difficile. Les manœuvres physiques provocatrices comme celle de Roos (le test est positif si patient est incapable de maintenir la position d'ouverture et de fermeture des mains, avec les bras levés pendant 3 minutes) et celle d'Adson (le test est positif si le pouls radial disparaît lorsque le patient tourne la tête avec le cou en extension après une profonde inspiration) peuvent être utilisées, malgré leur sensibilité et spécificité faibles.

Les pouls distaux et un souffle positionnel subclavier doivent être recherchés.

Les examens complémentaires indiqués sont :

Le traitement de première intention est la kinésithérapie (étirement de la région cervicoscapulaire, renforcement isométrique des muscles scapulaires « ouvreurs »). Un traitement chirurgical se discute notamment en cas d'atteinte artérielle ou de malformation associée (côte surnuméraire).

Légende :

Dans le respect de la Réforme du deuxième cycle des études médicales (R2C), les connaissances rassemblées sur ce site sont hiérarchisées en rang A, rang B et rang C à l'aide de balises et d'un code couleur :

![]() Connaissances fondamentales que tout étudiant doit connaître en fin de deuxième cycle.

Connaissances fondamentales que tout étudiant doit connaître en fin de deuxième cycle.

![]() Connaissances essentielles à la pratique mais relevant d'un savoir plus spécialisé que tout interne d'une spécialité doit connaître au premier jour de son DES.

Connaissances essentielles à la pratique mais relevant d'un savoir plus spécialisé que tout interne d'une spécialité doit connaître au premier jour de son DES.

![]() Connaissances spécifiques à un DES donné (troisième cycle).

Connaissances spécifiques à un DES donné (troisième cycle).